Generative KI: Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren für Schweizer KMU

Generative KI: Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren für Schweizer KMU

Um einen umfassenden Überblick über die Eignung und den verantwortungsvollen Einsatz von generativer KI zu erhalten, lohnt sich ein strukturierter Blick auf Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken.

Im Folgenden wird auf relevante Aspekte eingegangen. Damit soll ein klarer Rahmen geschaffen werden, innerhalb dessen sich KMU einerseits über das Potenzial und die konkreten Anwendungsfelder von Generativer KI informieren können, andererseits aber auch Hinweise zu möglichen Risiken und Grenzen bekommen. Die anschliessenden Use Cases zeigen, wie sich die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis umsetzen lassen und welche strategischen Überlegungen zuvor angestellt werden sollten. So erhalten Sie nicht nur einen generellen Überblick, sondern auch einen praxisnahen Leitfaden, um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Generativer KI im eigenen Unternehmen verantwortungsvoll und effizient auszuschöpfen.

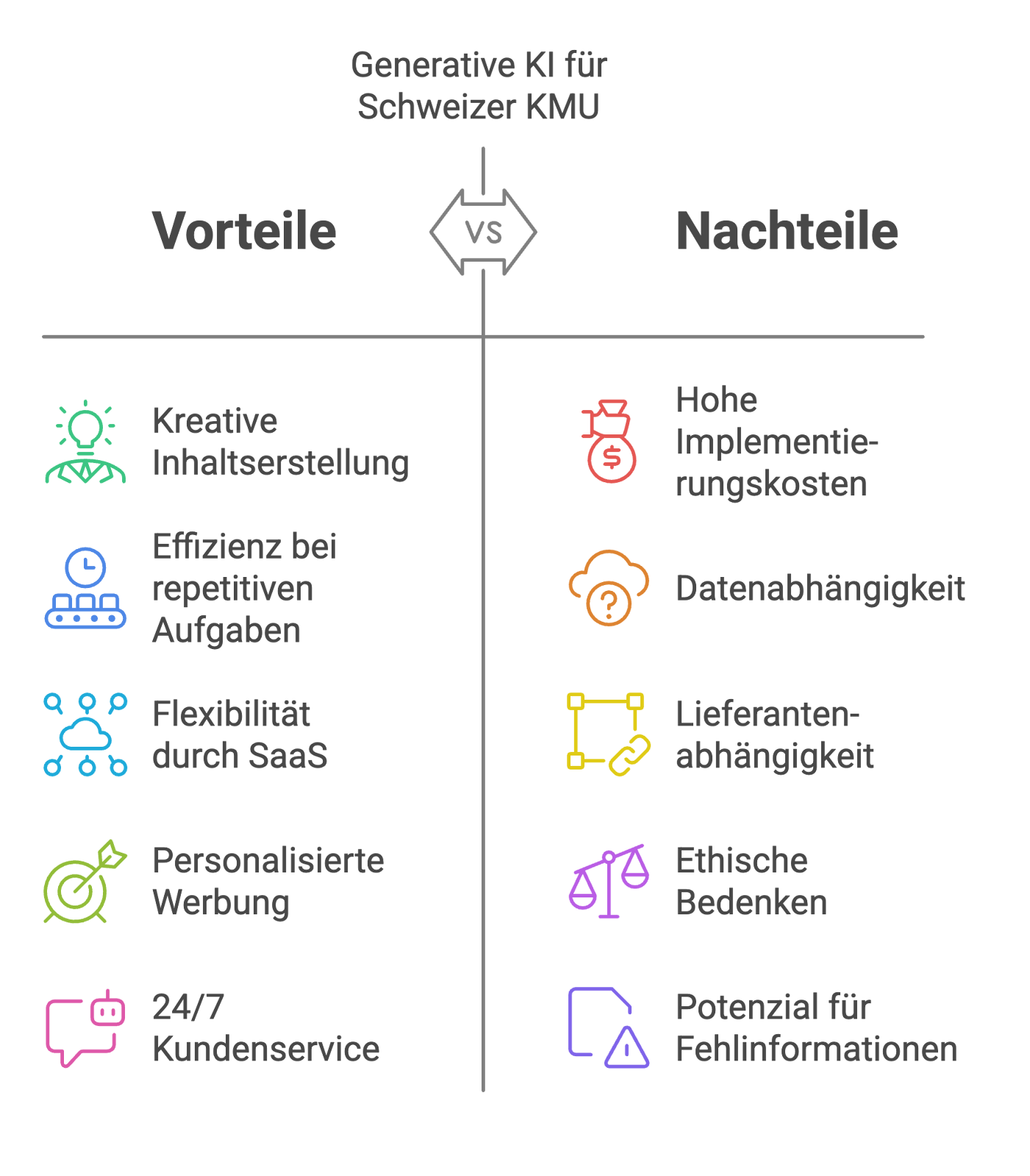

Abbildung 5: Vor- und Nachteile der Generativen KI für Schweizer KMU (eigene Darstellung, Gnocchi)

Stärken - Kreativität, Effizienz und Automatisierung

Kreative Impulse

Traditionelle Softwarelösungen konzentrieren sich meist auf die Automatisierung repetitiver Prozesse, während generative KI in der Lage ist, eigenständig neue Inhalte zu erstellen – von Marketingtexten über Produktideen bis hin zu visuellen Konzepten. Dies eröffnet für Schweizer KMU, die oft nur begrenzte interne Ressourcen für Kreativabteilungen haben, spannende Möglichkeiten, ihre Ideenvielfalt zu steigern und schneller auf Markttrends zu reagieren. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass generative KI nicht als Allheilmittel zu verstehen ist: Die von ihr generierten Inhalte bedürfen einer sorgfältigen Prüfung und Anpassung, um kulturelle Besonderheiten, Markenspezifika und ethische Standards – insbesondere in einem diversifizierten Markt wie der Schweiz – zu berücksichtigen. Durch den gezielten Einsatz von generativer KI können Unternehmen zwar Wettbewerbsvorteile erlangen, indem sie kreative Kampagnen und Prototypen schneller entwickeln, doch muss stets ein hybrider Ansatz verfolgt werden, der menschliche Expertise mit den innovativen Möglichkeiten der Technologie kombiniert.

Effizienzsteigerung und Teilautomatisierung

In der Schweiz, wo qualifiziertes Personal oft knapp und teuer ist, bietet generative KI vielversprechende Möglichkeiten, repetitive Aufgaben wie Übersetzungen, Zusammenfassungen oder das Verfassen von E-Mails effizienter zu gestalten. Generative KI kann Kontextinformationen aufnehmen und entsprechende Entwürfe liefern – ein Vorteil, der es KMU ermöglicht, Mitarbeitende von Routineaufgaben zu entlasten und sie für strategische oder beratungsintensive Tätigkeiten freizusetzen (Setiawan & Hendayana, 2024). Dennoch müssen Unternehmen beachten, dass die Technologie nicht immer alle sprachlichen, kulturellen und branchenspezifischen Nuancen vollständig erfassen kann. Eine abschliessende Prüfung und Anpassung der von der KI generierten Inhalte ist daher zentral, um die Qualität und Relevanz der Ergebnisse sicherzustellen. So können KMU nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch langfristig wertschöpfende Freiräume schaffen.

Flexibilität durch Cloud-Lösungen und KI-Agenten

Zahlreiche Anbieter stellen KI-Dienste als Software-as-a-Service (SaaS) bereit, wodurch auch kleinere Schweizer Unternehmen Zugriff auf leistungsfähige Modelle erhalten, ohne in teure Hardware investieren zu müssen. Diese Cloud-basierten Lösungen bieten nicht nur Skalierbarkeit, sondern auch regelmässige Updates und Wartungen, was den technischen Aufwand reduziert. Darüber hinaus ermöglichen standardisierte API-Schnittstellen (Application Programming Interfaces – sie erlauben den Austausch von Daten und Funktionen zwischen verschiedenen Softwareanwendungen) eine nahtlose Integration von KI-Diensten in bestehende Systeme wie ERP oder CRM.

Dies fördert den Trend «AI Agent is the new App», bei dem KI-Agenten eigenständig Prozesse initiieren und mit anderen Anwendungen interagieren, um betriebliche Abläufe effizienter zu gestalten. Marc Benioff, CEO von Salesforce, positionierte KI-Agenten in seiner Eröffnungskeynote auf der Dreamforce 2024 als die „dritte Welle der KI“, die über bisherige Ansätze wie Assistenzsysteme („Copilots“) hinausgeht. Er betonte, dass diese Agenten eine kundenspezifische und personalisierte Erfahrung ermöglichen, die tief in die Geschäftsprozesse integriert ist. Benioff verwies auf die neu eingeführte Plattform Agentforce, die als „grösster Durchbruch“ im Bereich der künstlichen Intelligenz bezeichnet wurde. Ziel dieser Plattform sei es, die Produktivität und Effizienz in Vertrieb, Marketing und Kundenservice durch autonome Agenten zu steigern, die Aufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen können. Er betonte, dass Unternehmen keine "Do-It-Yourself"-Lösungen mehr benötigen, sondern eine professionell verwaltete, sichere Plattform, die auf der 25-jährigen Erfahrung von Salesforce in den Bereichen Datenmanagement, Arbeitsabläufe und Sicherheitsmodelle aufbaut (Moore, 2024).

Abbildung 6: Stärken der Generativen KI (eigene Darstellung, Gnocchi)

Schwächen – Kosten, Datenabhängigkeit und ethische Herausforderungen

Hohe Implementierungskosten und Energieaufwand

Obwohl SaaS-Lösungen den Einstieg in generative KI erleichtern, können massgeschneiderte Projekte und komplexere Anforderungen nach wie vor erhebliche Kosten verursachen – etwa für Beratung, Datenaufbereitung, technische Infrastruktur, Lizenzen und Anpassungen. Grosse KI-Modelle erfordern zudem viel Rechenleistung, was zu einem hohen Energieverbrauch in den Rechenzentren der Cloud-Anbieter führt und sich indirekt in den Betriebskosten niederschlägt. Für KMU mit einer klaren Nachhaltigkeitsstrategie kann dies ein Konfliktfeld darstellen, da ökologische Überlegungen und Kosteneffizienz gleichermassen berücksichtigt werden müssen.

Fehlende oder unstrukturierte Daten

Generative KI benötigt umfangreiche und qualitativ hochwertige Daten, um präzise und verlässliche Ergebnisse zu liefern. Viele Schweizer KMU stehen jedoch vor der Herausforderung, dass ihre vorhandenen Daten entweder unzureichend aufbereitet oder in heterogenen Systemen gespeichert sind. Diese unstrukturierte Datenlandschaft erschwert nicht nur die Implementierung von KI-Lösungen, sondern erhöht auch das Risiko von fehlerhaften oder wenig aussagekräftigen Ergebnissen. Um den vollen Nutzen generativer KI zu realisieren, müssen KMU in den Aufbau einer robusten Dateninfrastruktur investieren, die eine zentrale, strukturierte Speicherung und regelmässige Aktualisierung von Daten gewährleistet. Gleichzeitig sollten Prozesse etabliert werden, um Datenqualität und -konsistenz kontinuierlich zu überwachen – eine Voraussetzung, um präzise Vorhersagen und massgeschneiderte KI-Anwendungen zu ermöglichen.

Abhängigkeit von globalen Anbietern

Viele fortschrittliche KI-Plattformen stammen von grossen internationalen Tech-Unternehmen wie OpenAI, Google oder Microsoft. Für KMU in der Schweiz kann dies bedeuten, dass sie in eine gewisse Lieferantenabhängigkeit geraten – insbesondere wenn diese Anbieter ihre Preismodelle, Nutzungsbedingungen oder Richtlinien unerwartet ändern. Eine solche Abhängigkeit birgt das Risiko, dass strategische Entscheidungen, Budgetplanungen oder technische Integrationen plötzlich neu justiert werden müssen. Eine Alternative besteht darin, auf Open-Source-Modelle oder spezialisierte, lokal agierende Anbieter zu setzen (z.B. Mistral AI aus Frankreich). Dies kann dabei helfen, die Abhängigkeit von globalen Konzernen zu verringern und den Zugang zu innovativen KI-Lösungen zu sichern.

Jedoch erfordert der Einsatz von Open-Source- oder Nischen-Tools mehr internen Aufwand: KMU müssen in diesem Fall verstärkt in die Pflege, Weiterentwicklung und eventuell auch in die Anpassung der Lösungen investieren. Für Schweizer KMU bedeutet dies, dass sie sorgfältig abwägen müssen, ob sie von den umfangreichen Ressourcen und der Stabilität grosser Anbieter profitieren oder ob sie durch den Einsatz flexibler, aber eigenständig betreuter Alternativen mehr Unabhängigkeit und Kontrolle erlangen.

Ethische und rechtliche Bedenken

KI-Modelle arbeiten auf Basis probabilistischer Ansätze, was bedeutet, dass sie nicht immer korrekte oder neutrale Ergebnisse liefern. Verzerrungen im Trainingsmaterial können dazu führen, dass sachlich fehlerhafte oder sogar diskriminierende Inhalte generiert werden. Diese inhärente Unsicherheit erfordert von Schweizer KMU ein wachsames Risikomanagement, um ungewollte Konsequenzen, wie etwa Imageschäden oder rechtliche Konflikte, zu vermeiden.

Zudem werfen der Einsatz und die Integration von KI-Systemen Fragen zum Datenschutz und zur Datensicherheit auf. Gerade im Schweizer Markt müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie nicht nur die lokalen Datenschutzvorgaben (DSG) einhalten, sondern auch internationale Standards wie die DSGVO berücksichtigen, insbesondere wenn sie global agierende Partner oder Kunden bedienen. Für KMU ist es daher entscheidend, neben technischen Massnahmen auch organisatorische Richtlinien zu etablieren – etwa durch regelmässige Audits, Bias-Analysen und die Implementierung von „Human in the Loop“-Prozessen, um eine verlässliche und ethisch verantwortungsvolle Nutzung der KI zu gewährleisten.

Abbildung 7: Schwächen der Generativen KI (eigene Darstellung, Gnocchi)

Chancen – Wettbewerbsvorteile in Marketing, Wissensmanagement und Kundendienst

Marketing und gezielte Kundenansprache

Generative KI eröffnet Schweizer KMU die Möglichkeit, Marketingkampagnen noch zielgerichteter zu gestalten und personalisierte Kundenansprache zu realisieren (Kurz & Schneider, 2024). Anstatt generische Werbetexte zu verwenden, kann die Technologie Inhalte massgeschneidert generieren – etwa individuelle Werbetexte oder automatisierte, personalisierte Newsletter. Dies kann zu deutlich höheren Öffnungs-, Klick- und Conversion-Raten sowie zu längeren Interaktionszeiten mit der Zielgruppe führen.

Für KMU bietet sich hier eine strategische Chance: Durch den Einsatz von KI können sie ihre Marketingaktivitäten effizienter gestalten, Ressourcen sparen und gleichzeitig die Kundenbindung intensivieren. Zudem ermöglicht der datenbasierte Ansatz eine kontinuierliche Optimierung der Inhalte – etwa durch A/B-Tests und automatisierte Anpassungen auf Basis des Kundenfeedbacks.

Wissensmanagement und interne Prozesse

Viele KMU kämpfen mit einer fragmentierten und oft unübersichtlichen Wissenslandschaft, was interne Prozesse verlangsamt und die Einarbeitung neuer Mitarbeitender erschwert. Generative KI bietet hier eine signifikante Chance: Sie kann umfangreiche Dokumente und Datensätze in Echtzeit analysieren, strukturieren und zusammenfassen – sodass essenzielle Informationen schnell und zielgerichtet zur Verfügung stehen. Diese automatisierte Aufbereitung unterstützt nicht nur den täglichen Arbeitsfluss, sondern optimiert auch das Onboarding, indem neue Mitarbeitende rasch Zugriff auf relevanten, konsolidierten Wissenserwerb erhalten (Rashmi et al., 2022).

Kundendienst und 24/7-Verfügbarkeit

KI-Chatbots bieten Schweizer KMU die Möglichkeit, den Kundenservice durch eine rund um die Uhr verfügbare Lösung zu verbessern. Sie können wiederkehrende Fragen schnell beantworten und nur komplexere Anliegen an menschliche Mitarbeitende weiterleiten, was zu einer verkürzten Reaktionszeit und einer gesteigerten Kundenzufriedenheit führt. Dabei reduziert sich der manuelle Aufwand im Support, was insbesondere in ressourcenknappen Unternehmen von Vorteil ist (Daugherty et al., 2023).

Dennoch gilt es, einige Aspekte zu berücksichtigen: In einem mehrsprachigen und kulturell vielfältigen Markt müssen Chatbots in der Lage sein, Kundenanfragen in verschiedenen Sprachen (z. B. Deutsch, Französisch, Italienisch) präzise zu verstehen und zu bearbeiten. Zudem ist eine kontinuierliche Überwachung und Feinjustierung der Chatbot-Antworten notwendig, um sicherzustellen, dass sie stets den hohen Qualitätsstandards entsprechen und komplexe oder sensitive Fälle adäquat weitergeleitet werden. Durch den gezielten Einsatz von KI im Kundendienst können Schweizer KMU nicht nur ihre Servicequalität verbessern, sondern auch wertvolle Ressourcen freisetzen, die in die strategische Weiterentwicklung und den persönlichen Kundenkontakt investiert werden können.

Neue Geschäftsmodelle und Innovation

Schweizer KMU, die generative KI aktiv einsetzen, haben die Möglichkeit, über die Optimierung bestehender Prozesse hinauszugehen und völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln (Setiawan & Hendayana, 2024). Beispiele hierfür sind KI-gestützte Beratungsplattformen, interaktive Produktkonfiguratoren oder sogar virtuelle Messeauftritte, die das bestehende Portfolio erweitern und zusätzliche Umsatzquellen eröffnen können.

Für KMU bedeutet dies, sich in einem zunehmend digitalen Marktumfeld als Vorreiter zu positionieren und individuelle, innovative Lösungen anzubieten, die sich von Standardangeboten abheben. Gleichzeitig müssen jedoch die Herausforderungen berücksichtigt werden: Die Integration neuer Technologien erfordert Investitionen, die Anpassung an bestehende IT-Infrastrukturen sowie die Einhaltung regulatorischer und datenschutzrechtlicher Vorgaben. Ein erfolgreicher Einsatz von generativer KI erfordert daher einen strategischen Ansatz, der Innovation, technische Machbarkeit und rechtliche Compliance in Einklang bringt.

Abbildung 8: Chancen der Generativen KI (eigene Darstellung, Gnocchi)

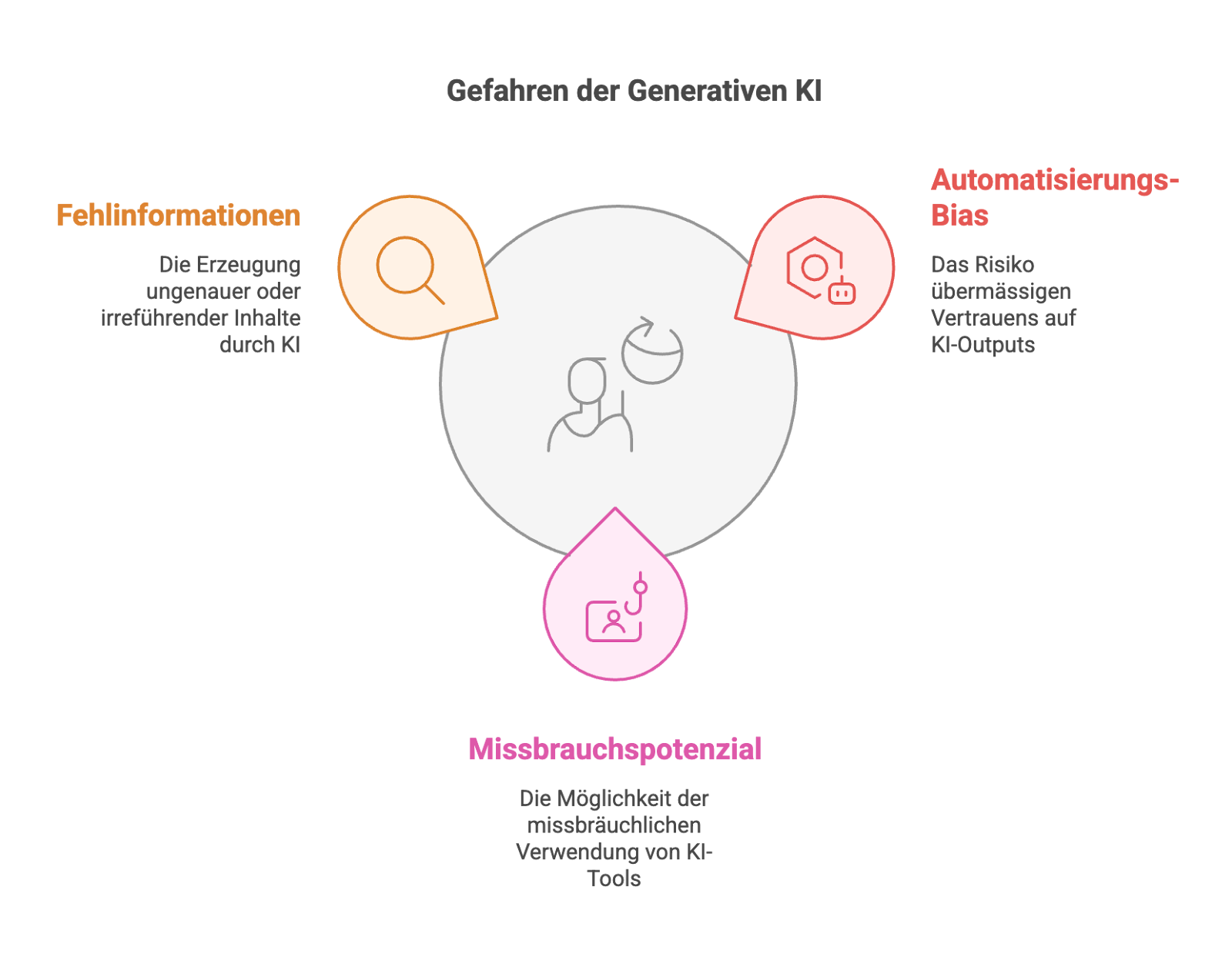

Gefahren – Automation Bias, Missbrauchspotenzial und Fehlinformationen

Automation Bias und Sorgfaltspflicht

Wenn KI-Anwendungen in der Regel korrekte Ergebnisse liefern, besteht die Gefahr, dass sich Nutzer zu sehr auf die Technologie verlassen und kritische Prüfungen vernachlässigen – ein Phänomen, das als Automation Bias bekannt ist (Mosier et al., 1992). Für Schweizer KMU, die in einem dynamischen und oft mehrsprachigen Markt agieren, kann dies besonders problematisch sein, da eine unkritische Übernahme von KI-generierten Inhalten zu schwerwiegenden Fehlern führen kann, wenn das System einmal unzutreffende oder kontextfremde Informationen produziert.

Um diesem Risiko zu begegnen, sollten KMU mehrstufige Freigabeverfahren implementieren, die eine abschliessende Überprüfung der KI-Ergebnisse durch qualifizierte Mitarbeitende vorsehen. Dabei ist es wichtig, klare Verantwortlichkeiten zu definieren und regelmässige Schulungen zum kritischen Umgang mit KI-Inhalten anzubieten, um die Sorgfaltspflicht sicherzustellen und potenzielle Fehler frühzeitig zu erkennen.

Missbrauchspotenzial

Generative KI-Modelle können neben ihren positiven Anwendungen auch missbraucht werden – etwa zur Erzeugung von Desinformation, Spam oder täuschend echten Fälschungen - z.B. Deepfakes (Mukherjee, 2023). Für Schweizer KMU, die auf Vertrauen und Reputation angewiesen sind, stellt dies ein erhebliches Risiko dar. Um Missbrauch zu verhindern, sollten Unternehmen interne Richtlinien entwickeln, die den ethischen Einsatz von KI klar definieren. Dazu gehört auch, dass KI-generierte Inhalte transparent gekennzeichnet werden, um die Herkunft offenzulegen.

Eine kontinuierliche Überwachung und Evaluierung der eingesetzten Systeme hilft zudem, potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren und proaktiv zu beheben, bevor es zu einem Imageschaden oder rechtlichen Problemen kommt.

Fehlinformationen und faktische Ungenauigkeiten

Besonders bei komplexen Recherchen oder sensiblen Themen können generative KI-Systeme gelegentlich falsche oder ungenaue Informationen produzieren – oft als „Halluzinationen“ bezeichnet. Dies ist besonders riskant, wenn Entscheidungen auf Basis dieser fehlerhaften Daten getroffen werden, sei es im Kundendienst, in strategischen Beratungen oder bei internen Prozessen.

Für Schweizer KMU ist es daher unerlässlich, ein «Human in the Loop»-System zu etablieren, bei dem fachkundige Mitarbeitende die KI-generierten Ergebnisse abschliessend überprüfen (Price II et al., 2023). Durch regelmässige Qualitätskontrollen und den Einsatz von Benchmark-Tests können Unsicherheiten minimiert werden. Zudem sollte eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und offenen Kommunikation etabliert werden, sodass Fehlerraten überwacht und die zugrundeliegenden Prozesse fortlaufend optimiert werden.

Abbildung 9: Gefahren der Generativen KI (eigene Darstellung, Gnocchi)

Fazit zu Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der generativen KI für Schweizer KMU

Generative KI bietet Schweizer KMU vielfältige Möglichkeiten, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern – von der kreativen Inhaltserstellung und Effizienzsteigerung bis hin zu innovativen Geschäftsmodellen. Die Technologie kann Marketingaktivitäten personalisieren, interne Prozesse optimieren und den Kundendienst durch 24/7-Chatbots verbessern. Gleichzeitig eröffnen flexible Cloud-Lösungen und standardisierte API-Schnittstellen den Zugang zu hochentwickelten KI-Anwendungen, ohne dass massive Hardwareinvestitionen notwendig sind.

Dennoch müssen Unternehmen jedoch die Herausforderungen erkennen und aktiv managen: Hohe Implementierungskosten, der Bedarf an qualitativ hochwertigen und strukturierten Daten sowie eine potenzielle Abhängigkeit von globalen Anbietern erfordern strategische Planung und gezielte Investitionen in IT-Infrastrukturen. Zudem sind ethische, rechtliche und datenschutzrelevante Fragestellungen – von Verzerrungen im Trainingsmaterial über Automation Bias bis hin zu Missbrauchspotenzialen – zu beachten. Ein hybrider Ansatz, der menschliche Expertise mit den Möglichkeiten der KI kombiniert, sowie mehrstufige Freigabe- und Qualitätssicherungsverfahren, sind essenziell, um Risiken zu minimieren.

Für Schweizer KMU ist es entscheidend, diese Chancen und Herausforderungen in einem ganzheitlichen Rahmen zu betrachten. Wer gezielt in die nötige Dateninfrastruktur, Kompetenzaufbau und ethisch fundierte Richtlinien investiert, kann nicht nur Kosten senken und Prozesse optimieren, sondern sich auch nachhaltig als innovativer Vorreiter im digitalen Zeitalter positionieren.

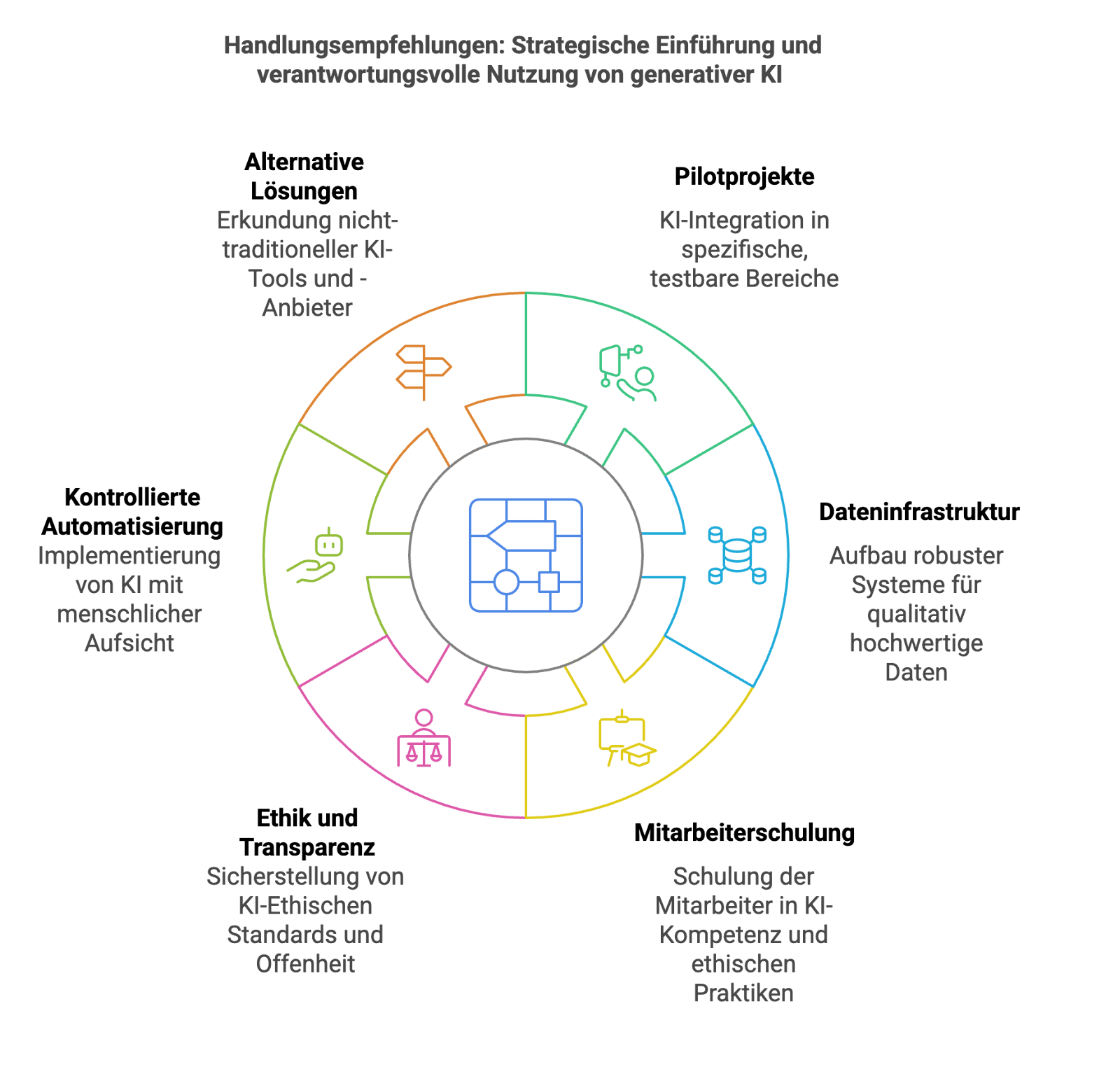

Handlungsempfehlungen: Strategische Einführung und verantwortungsvolle Nutzung von generativer KI

«Generative KI eröffnet Schweizer KMU enorme Chancen, Innovationskraft und Effizienz nachhaltig zu steigern – vorausgesetzt, der Einsatz erfolgt strategisch, schrittweise und unter Berücksichtigung von Datenqualität, ethischen Standards sowie Risikomanagement.»

1. Schrittweise Einführung und Pilotprojekte

Der Einstieg erfolgt idealerweise mit klar definierten Pilotprojekten in Bereichen wie Marketing (z.B. Websitetexte, Social-Media-Beiträge, Newsletter) oder Kundenservice (Chatbots auf Websites und Kundenportalen). Definieren Sie messbare Erfolgskriterien - etwa anhand von Öffnungs-, Klick- oder Konversionsraten -, um den Mehrwert von KI-Anwendungen transparent zu bewerten. Diese Pilotphase ermöglicht es, Potenziale zu erkennen, Risiken zu minimieren und erste Erfahrungswerte zu sammeln, bevor die Technologie flächendeckend im Unternehmen eingesetzt wird.

2. Sicherstellung der Datenqualität und Infrastruktur

Generative KI ist auf qualitativ hochwertige und strukturierte Daten angewiesen. Investieren Sie daher in den Aufbau einer robusten Dateninfrastruktur, die eine zentrale und kontinuierliche Aktualisierung Ihrer Datensätze gewährleistet. Etablieren Sie Prozesse zur regelmässigen Datenüberwachung und -pflege, um präzise, verlässliche Ergebnisse zu erzielen und so den langfristigen Erfolg Ihrer KI-Projekte zu sichern.

3. Einbindung und Weiterbildung der Mitarbeitenden

Die erfolgreiche Integration von KI-Technologien hängt massgeblich von der Akzeptanz und Kompetenz der Mitarbeitenden ab. Schulen Sie Ihre Teams im kritischen Umgang mit KI, insbesondere in den Bereichen Datenschutz, ethische Fragestellungen und Qualitätskontrolle. Investieren Sie in kontinuierliche Weiterbildung, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeitenden die Technologie reflektiert einsetzen und weiterentwickeln können – gerade in einem multikulturellen und datenschutzsensiblen Markt wie der Schweiz.

4. Förderung von Ethik und Transparenz

Definieren Sie klare interne Richtlinien für den Einsatz generativer KI. Kommunizieren Sie offen, wenn Inhalte durch KI generiert werden, und stellen Sie sicher, dass rechtliche Vorgaben (DSG, DSGVO) sowie ethische Standards eingehalten werden. Transparenz in der Herkunft und Qualität der generierten Inhalte stärkt das Vertrauen von Kunden und Partnern und hilft, Imageschäden oder rechtliche Konflikte zu vermeiden.

5. Kontrollierte Automatisierung und Qualitätssicherung

Implementieren Sie mehrstufige Freigabeprozesse und Sicherheitsstufen, um Automation Bias und Fehlinformationen zu verhindern. Setzen Sie konsequent auf einen „Human in the Loop“-Ansatz, bei dem fachkundige Mitarbeitende die KI-generierten Ergebnisse abschliessend überprüfen. Durch diese kontrollierte Automatisierung können Sie sicherstellen, dass die Vorteile der Technologie optimal genutzt und gleichzeitig potenzielle Fehler frühzeitig erkannt und korrigiert werden.

6. Prüfung alternativer Lösungsansätze

Um Abhängigkeiten von grossen Tech-Konzernen zu vermeiden, sollten Sie auch alternative Lösungen in Betracht ziehen. Open-Source-Modelle (z. B. Mistral, DeepSeek, LLaMA) oder spezialisierte, lokal agierende Anbieter bieten oft flexible und anpassbare Ansätze, die individueller auf die Bedürfnisse von Schweizer KMU zugeschnitten sind – auch wenn dafür ein höherer interner Pflege- und Weiterentwicklungsaufwand erforderlich ist.

Abbildung 10: Handlungsempfehlungen: Strategische Einführung und verantwortungsvolle Nutzung von generativer KI (eigene Darstellung, Gnocchi)

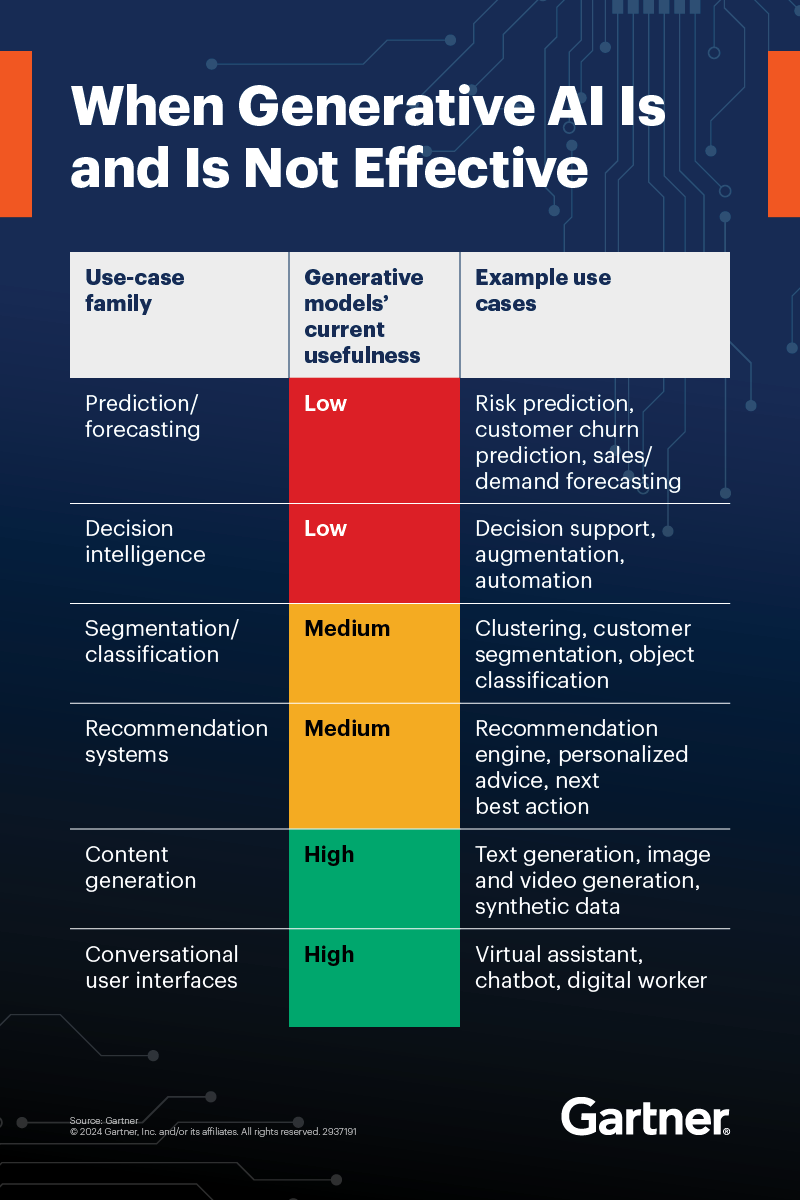

Effektive und weniger effektive Use Cases generativer KI für KMU

Die Gartner-Analyse unter dem Titel „When Generative AI Is and Is Not Effective“ zeigt, in welchen Anwendungsbereichen generative KI bereits einen hohen Mehrwert bietet und in welchen ihre Leistungsfähigkeit aktuell noch begrenzt ist.

Während Content-Erstellung (Text, Bild, Video) und Conversational AI (z. B. Chatbots, virtuelle Assistenten) als reife Anwendungsfelder gelten, sind generative KI-Modelle für Vorhersagen, Entscheidungsfindung und komplexe Empfehlungssysteme noch nicht ausgereift genug, um klassische analytische Methoden vollständig zu ersetzen (McCartney, 2024).

Abbildung11: When Generative AI Is and Is Not Effective (McCartney, 2024)

Diese Erkenntnisse sind für Schweizer KMU besonders relevant, da sie helfen, Investitionen gezielt in jene Bereiche zu lenken, die einen echten Mehrwert schaffen. Während grosse Unternehmen oft Ressourcen für experimentelle KI-Projekte haben, benötigen KMU klare Leitlinien für den sinnvollen Einsatz generativer KI, um Effizienzsteigerungen, Kostenreduktionen und Innovationsförderung bestmöglich zu nutzen. Basierend auf der SWOT-Analyse werden nun konkrete Use Cases für Schweizer KMU beleuchtet.

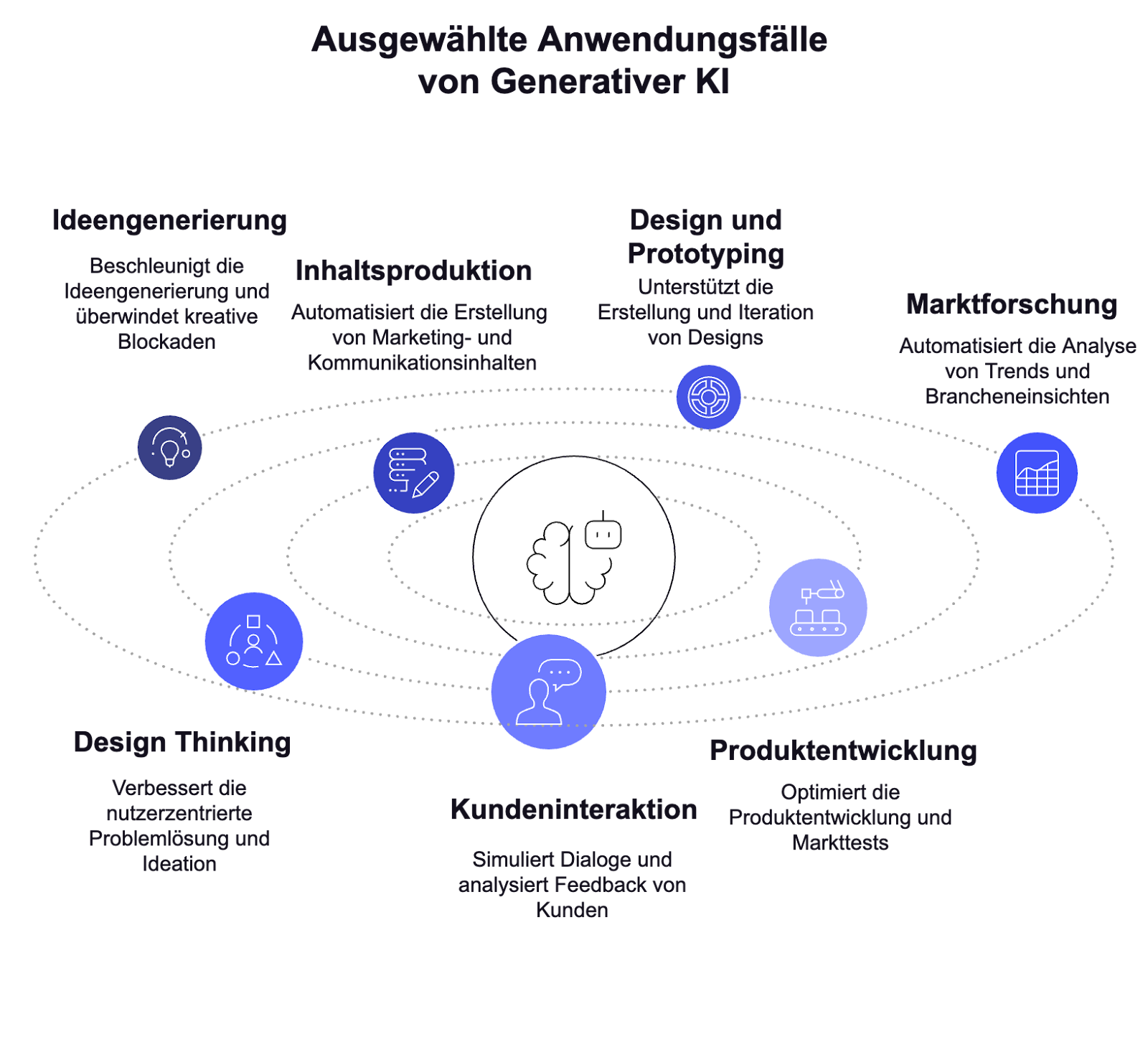

Use Case: Ideation, Innovation und Content Creation

Der Einsatz generativer KI kann diesen Prozess unterstützen, indem er die Ideengenerierung beschleunigt, neue Perspektiven eröffnet und datenbasierte Innovationsansätze ermöglicht. Besonders in den frühen Phasen der Innovation, etwa im Design Thinking oder bei der Persona-Entwicklung, bietet KI eine wertvolle Ergänzung. Kreativität und Innovation sind nicht mehr ausschliessich menschliche Domänen. Mit Tools wie ChatGPT, bildgenerierenden KI-Anwendungen, wie DALL-E oder Midjourney können KMU kreative Prozesse vorantreiben.

Beispielsweise ermöglicht die generative KI eine schnelle und vielseitige Ideenfindung. Unternehmen können damit neue Produkt- oder Dienstleistungsideen generieren und diese in frühen Konzeptphasen erproben. Dies spart nicht nur Zeit, sondern hilft auch, auf kreative Blockaden effizient zu reagieren.

Ein weiterer Vorteil ist die automatisierte Inhaltsproduktion. Generative KI kann Texte für Marketingkampagnen, Produktbeschreibungen oder Social-Media-Beiträge verfassen. Dies entlastet KMU, die oft keine eigenen Content-Teams haben, und steigert gleichzeitig die Effizienz in der Kommunikation mit Kunden und Partnern.

Somit können hohe Kosten für Agenturen, Freelancer:innen oder andere externe Dienstleier massiv reduziert werden. Auch im Bereich Design und Prototyping zeigt generative KI ihr Potenzial. Sie kann Logos, Produktdesigns oder Werbeanzeigen generieren und kreative Konzepte ausarbeiten.

Von der Idee zur Innovation: KI als Sparringspartner

Innovationen entstehen oft durch das Verknüpfen von Wissen aus verschiedenen Bereichen. Generative KI kann diesen Prozess beschleunigen, indem sie Marktforschung automatisiert und Trends analysiert. KMU erhalten so wertvolle Einblicke, welche Produkte oder Dienstleistungen in ihrer Branche Potenzial haben. Zusätzlich können mit KI Business-Modelle getestet und alternative Ansätze entwickelt werden.

Durch Simulationen und datenbasierte Analysen lässt sich herausfinden, ob eine Idee marktfähig ist, bevor kostspielige Umsetzungsprozesse starten. Auch simulierte Kundendialoge sind ein nützliches Werkzeug. KI kann Kundenfeedback analysieren und sogar Testinteraktionen durchführen, um Bedürfnisse und Reaktionen der Zielgruppen besser zu verstehen.

Design Thinking und Persona-Entwicklung mit KI

Design Thinking ist eine bewährte Methode zur Entwicklung nutzerzentrierter Innovationen. Generative KI kann in diesem Prozess unterstützen, indem sie auf Basis grosser Datenmengen schnell alternative Lösungsansätze generiert und testet. Sie hilft, Ideen zu strukturieren und iterativ zu verbessern. Ein zentraler Bestandteil des Design Thinking ist die Persona-Entwicklung. KMU können mit KI detaillierte Kundenprofile erstellen, die auf realen Daten und Marktanalysen basieren. Diese Personas ermöglichen es, sich besser in die Zielgruppe hineinzuversetzen und massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Rollenspiel mit KI: Identifikation von Pain Points und Value Proposition

Eine spannende Anwendung von generativer KI ist ihre Fähigkeit, sich in verschiedene Rollen zu versetzen. Sie kann als Kunde oder Stakeholder agieren und dabei gezielt Schwachstellen und ungenutzte Potenziale aufdecken. Dies ist besonders wertvoll bei der Identifikation von „Pain Points“, also Problemen, die Kunden mit bestehenden Lösungen haben. Ebenso kann KI die „Jobs to be Done“ identifizieren – die konkreten Aufgaben, die Kunden mit Produkten oder Services zu erledigen versuchen. Mit dem Value Proposition Canvas können KMU ihre Produkt- und Serviceangebote gezielt auf diese Pain Points und Kundenbedürfnisse abstimmen. Die KI kann dabei helfen, die richtigen „Gains“ zu formulieren, also den Mehrwert, den ein Produkt oder eine Dienstleistung bietet. Durch die Analyse grosser Datenmengen erkennt KI Muster und Trends, die zur Optimierung der Value Proposition genutzt werden können.

Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung

Generative KI kann dabei helfen, Prototypen schneller zu entwickeln und Produkte zu optimieren. Beispielsweise ist sie in der Lage, Software-Code zu generieren und damit IT-Projekte zu beschleunigen. Unternehmen, die Apps oder digitale Lösungen entwickeln, profitieren von dieser Automatisierung. Darüber hinaus kann KI Simulationen von Materialien oder Produktionsprozessen durchführen, um neue Lösungen zu testen. Dies reduziert die Notwendigkeit physischer Prototypen und spart Entwicklungskosten. Auch die Erstellung neuer Produktvarianten wird durch KI einfacher, da sie auf Basis vorhandener Kundendaten bedarfsgerechte Anpassungen generieren kann.

Praktische Integration in den KMU-Alltag

Der Einstieg in generative KI erfordert keine Millionenbudgets. Bereits heute stehen zahlreiche erschwingliche Tools zur Verfügung, die einfach implementiert werden können. Zur Texterstellung eignen sich beispielsweise ChatGPT, Claude von Anthropic oder Jasper. Diese Anwendungen können personalisierte Inhalte effizient generieren und Unternehmen in der Kommunikation unterstützen. Für Bild- und Designgenerierung gibt es Tools wie DALL·E 3, Midjourney, Stable Diffision, FLUX AI, Leonardo AI, oder Canva mit KI-Funktionen. Sie erlauben auch kleineren Unternehmen, professionelle visuelle Inhalte zu erstellen, ohne in teure Grafiksoftware oder Agenturdienstleistungen zu investieren. In der Softwareentwicklung helfen Plattformen wie GitHub Copilot oder OpenAI Codex, indem sie Codevorschläge generieren und damit Entwicklungsprozesse beschleunigen.

Abbildung12: Ausgewählte Anwendungsfälle von Generativer KI (eigene Darstellung, Gnocchi)

Herausforderungen und ethische Überlegungen

Trotz der vielversprechenden Möglichkeiten gibt es Herausforderungen. Die Qualität der Ergebnisse hängt massgeblich von den verwendeten Daten und den richtigen Prompts (Eingaben respektive Befehle an die KI Tools) ab. Verzerrte oder unzureichende Daten können zu falschen Schlussfolgerungen führen und den Innovationsprozess negativ beeinflussen. Zudem sind rechtliche Unsicherheiten zu beachten. Wem gehört ein von KI erstelltes Werk?

Die Rechtslage ist in vielen Ländern noch nicht eindeutig, was besonders in der Schweiz für KMU eine wichtige Frage ist. Schliesslich sollte generative KI als Assistenz betrachtet werden, nicht als Ersatz für menschliche Kreativität und Entscheidungsfindung. Eine verantwortungsvolle Nutzung stellt sicher, dass Unternehmen von den Vorteilen profitieren, ohne die Kontrolle zu verlieren. Generative KI ist kein Zukunftsszenario mehr – sie ist bereits heute nutzbar und bietet KMU in der Schweiz die Möglichkeit, Innovationen schneller und kosteneffizienter umzusetzen. Unternehmen, die frühzeitig in diese Technologien investieren und sie in ihre Prozesse integrieren, können sich einen entscheidenden Vorteil sichern.

Kritische Reflexion: Automation Bias und Falschinformationen im Kontext generativer KI

Automation Bias: Die trügerische Verlockung der KI-Vertrauenswürdigkeit

Generative KI-Technologien wie ChatGPT, DALL-E oder Claude haben die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen Inhalte erstellen, analysieren und optimieren. Doch mit der zunehmenden Verbreitung dieser Systeme entsteht ein psychologisches Phänomen, das als "Automation Bias" bekannt ist. Dieses beschreibt die menschliche Tendenz, automatisierten Systemen mehr Vertrauen zu schenken, als es rational geboten wäre. Selbst erfahrene Fachkräfte neigen dazu, KI-generierte Inhalte unkritisch zu übernehmen, da sie von der scheinbaren Objektivität und Effizienz der Technologie beeindruckt sind. Der Automation Bias ist besonders gefährlich, wenn Unternehmen KI-gestützte Entscheidungsprozesse in sensiblen Bereichen wie Compliance, Personalmanagement oder Kundenkommunikation einsetzen. KI-Modelle können in diesen Feldern systematische Verzerrungen oder Fehler aufweisen, die sich ohne kritische Prüfung unbemerkt fortpflanzen. Beispielsweise können automatisierte Text- oder Datenanalysen inkorrekte oder irreführende Ergebnisse liefern, die dann als Grundlage für strategische Unternehmensentscheidungen dienen.

Konstruktiver Umgang mit Sprachmodellen: Kritische Haltung als essenzielle Kompetenz

Um den Automation Bias und die damit verbundenen Risiken zu minimieren, müssen Unternehmen einen reflektierten Umgang mit KI-Tools etablieren. Eine kritische Haltung gegenüber generativen Sprachmodellen ist entscheidend, um Fehlinformationen zu vermeiden und die Qualität der ausgegebenen Inhalte sicherzustellen (Lindebaum & Ramirez, 2023).

Dafür sollten Unternehmen folgende Massnahmen ergreifen:

- Quellenverifikation: Jede KI-generierte Information sollte mit vertrauenswürdigen Primärquellen abgeglichen werden.

- Human in the Loop (HITL): Ein zentrales Konzept zur Reduktion von Fehlern ist der "Human in the Loop"-Ansatz. Dabei wird sichergestellt, dass menschliche Fachkräfte in den Entscheidungsprozess eingebunden bleiben, um kritische Bewertungen vorzunehmen. Dieser hybride Ansatz kombiniert die Effizienz der KI mit der Expertise des Menschen und trägt dazu bei, Fehler und Verzerrungen frühzeitig zu erkennen.

- Bewusstseinsschulung: Mitarbeitende müssen im Umgang mit KI sensibilisiert werden, um Verzerrungen und potenzielle Fehlerquellen zu erkennen.

- Einsatz klar definierter Prompting-Strategien: Durch strukturierte und spezifische Eingaben kann die Qualität der KI-Antworten gezielt verbessert werden, wodurch unzuverlässige oder einseitige Antworten reduziert werden.

Eine methodische Herangehensweise an den Einsatz von KI ermöglicht es Unternehmen, von den Vorteilen der Technologie zu profitieren, ohne sich blind auf ihre Ergebnisse zu verlassen.

Risiken probabilistischer Systeme: Fehleranfälligkeit und deren Minimierung

Generative KI basiert auf probabilistischen Modellen, die Wahrscheinlichkeiten für mögliche Antworten berechnen, anstatt "wahr" oder "falsch" im klassischen Sinn zu erkennen. Dies führt zwangsläufig zu Ungenauigkeiten, Halluzinationen und Fehlinterpretationen.

Zu den wesentlichen Herausforderungen probabilistischer Systeme gehören:

- Falschinformationen: Sprachmodelle erzeugen Antworten auf Basis bestehender Trainingsdaten, die fehlerhaft oder unvollständig sein können.

- Kontextabhängigkeit: KI-Modelle können Informationen falsch gewichten, insbesondere wenn sie aus fragmentierten oder nicht repräsentativen Datensätzen lernen.

- Mangelnde Transparenz: Unternehmen haben oft keine Einblicke in die Entscheidungsfindung der KI und können daher Fehler schwer nachverfolgen.

Zur Risikominimierung sollten Unternehmen daher:

- Evaluationsmethoden entwickeln: KI-Modelle sollten regelmässig mit Benchmarks und realen Daten validiert werden.

- Redundanz in den Workflows etablieren: Eine zweite Prüfungsinstanz kann helfen, Fehler zu erkennen und zu korrigieren.

- KI-Bias-Analysen durchführen: Durch regelmässige Analysen kann sichergestellt werden, dass generierte Inhalte nicht systematisch Verzerrungen enthalten.

Abbildung13: Massnahmen zur Minderung der Risiken der künstlichen Intelligenz (eigene Darstellung, Gnocchi)

Fazit: Ein bewusster Umgang mit KI ist entscheidend

Generative KI bietet Schweizer KMU enorme Chancen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Der Automation Bias und die inhärente Fehleranfälligkeit probabilistischer Systeme erfordern eine reflektierte, methodische Herangehensweise. Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden sensibilisieren, robuste Kontrollmechanismen etablieren und eine hybride Arbeitsweise zwischen Mensch und Maschine forcieren.

Generative-KI-Impact-Risk Matrix zur Bewertung der Use Cases

Aufbauend auf den zuvor erläuterten Handlungsempfehlungen und der SWOT-Analyse bietet die nachfolgende Generative-KI-Impact-Risk-Matrix einen systematischen Ansatz, um den Nutzen (Impact) und die möglichen Risiken (Risk) von KI-Anwendungsfällen in Schweizer KMU transparent gegenüberzustellen.

Abbildung14: Ausbalancieren von KI-Nutzen und -Risiken in KMU (eigene Darstellung, Gnocchi)

Dieses Instrument unterstützt Unternehmen dabei, potenzielle Use Cases – etwa in den Bereichen Marketing, Wissensmanagement oder Kundendienst – kritisch zu bewerten und in Quadranten einzuordnen, die von “Top-Prioritäten” bis zu “Vermeiden” reichen. Durch diese strukturierte Analyse können Sie fundiert entscheiden, welche Pilotprojekte den grösstmölglichen Mehrwert bieten und bei welchen zusätzlichen Risikominderungsstrategien erforderlich sind.

Gleichzeitig weist diese Matrix darauf hin, dass strategische Entscheidungen nicht nur auf technischen Aspekten beruhen, sondern auch betriebswirtschaftliche und ethische Überlegungen berücksichtigen müssen. Am Ende des Kapitels wird zudem ein Implementierungsmodell von Gartner vorgestellt, das Ihnen weitere praxisorientierte Leitlinien zur schrittweisen Einführung und Skalierung von generativer KI in Ihrem Unternehmen liefert.

Wie bereits in der SWOT-Analyse dargelegt, zeigt sich, dass die Potenziale generativer KI für KMU äusserst vielversprechend sind. In der Praxis neigen innovative Early Adopters dazu, zügig mit neuen Technologien und Tools zu experimentieren – oftmals jedoch ohne eine klare, strategische Ausrichtung oder kritische Reflexion darüber, welche Anwendungen tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert für das Unternehmen generieren. Besonders in Schweizer KMU mangelt es häufig an den notwendigen Ressourcen oder Fachkompetenzen – beispielsweise in Form von spezialisierten Führungskräften wie Chief Technology Officer oder Chief Information Officer –, um diese Technologien strategisch, nachhaltig und verantwortungsvoll zu implementieren.

Die meisten Nutzer:innen befinden sich aktuell noch in der Experimentierphase und setzen KI-Tools überwiegend für einfache Aufgaben ein – beispielsweise zur Erstellung von Zusammenfassungen oder zur Aneignung von Wissen. Zwar integrieren bereits rund die Hälfte der Schweizer Erwerbstätigen KI-Tools in ihren Arbeitsalltag, jedoch stellen viele Unternehmen ihren Mitarbeitenden noch immer keine entsprechenden Lizenzen zur Verfügung. Dies führt dazu, dass einige Beschäftigte die Nutzung solcher Tools auf eigene Kosten finanzieren und dabei oftmals ohne klar definierte KI-Guidelines agieren. Für IT-Abteilungen resultiert daraus eine zunehmend schwer überblickbare und nicht steuerbare Schatten-IT.

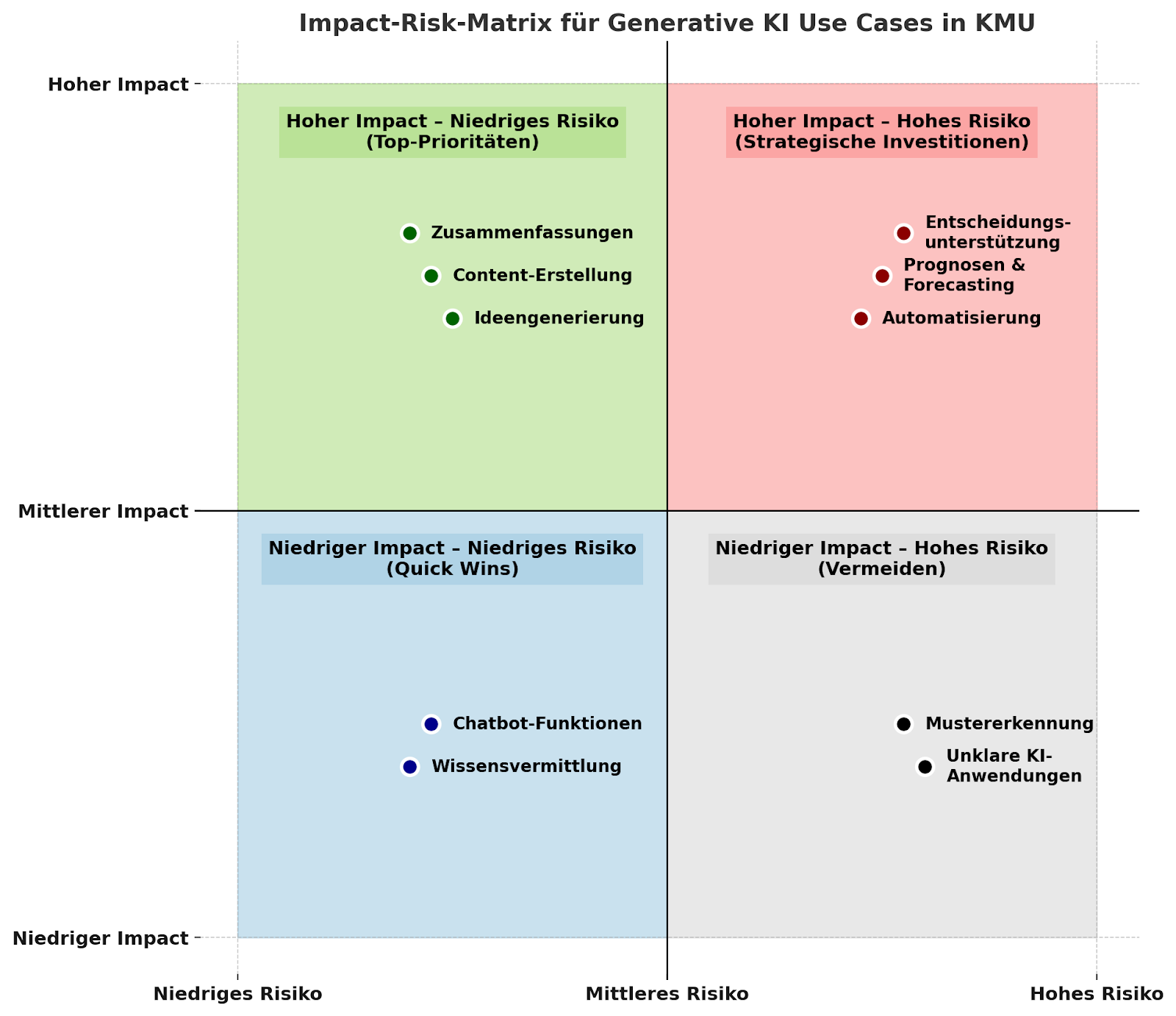

Um Schweizer KMU dabei zu unterstützen, potenziell nutzbringende und risikoarme Einsatzgebiete für KI zu identifizieren, hat Aldo Gnocchi, inspiriert von der Impact-Effort-Matrix von Dwight D. Eisenhower, die sogenannte Impact-Risk-Matrix für generatve KI Use Cases entwickelt. Dieses Instrument ermöglicht es, Anwendungsfelder systematisch nach ihrem Nutzen (Impact) und den damit verbundenen Risiken (Risk) zu bewerten und einzuordnen. Damit dient die Matrix als wertvolles Entscheidungswerkzeug, um strategische KI-Projekte zielgerichtet zu priorisieren und pilotierbare Use Cases herauszufiltern.

In der nachfolgenden Abbildung sind exemplarische Use Cases abgebildet, die zeigen, wie unterschiedliche KI-Anwendungen in KMU priorisiert werden können: So lassen sich etwa „Zusammenfassungen“ und „Content-Erstellung“ (hoher Impact, niedriges Risiko) als Top-Prioritäten relativ schnell umsetzen und bieten direkten Mehrwert. Dagegen benötigen komplexere Vorhaben wie „Prognosen & Forecasting“ oder umfangreiche „Automatisierung“ (hoher Impact, hohes Risiko) ein sorgfältiges Risikomanagement, während kleinere Projekte wie einfache „Chatbot-Funktionen“ oder „Wissensvermittlung“ (niedriger Impact, niedriges Risiko) sich als Quick Wins eignen.

Die Einordnung dieser Use Cases hängt allerdings immer von der digitalen Maturität, den technischen Möglichkeiten, der Komplexität und den regulatorischen Anforderungen eines Unternehmens ab. In Bereichen mit niedrigem Impact, aber hohem Risiko, sollten KMU daher genau prüfen, ob sich der Einsatz generativer KI wirklich lohnt.

Abbildung15: Die Impact-Risk-Matrix mit ausgewählten Use Cases (eigene Darstellung, Gnocchi)

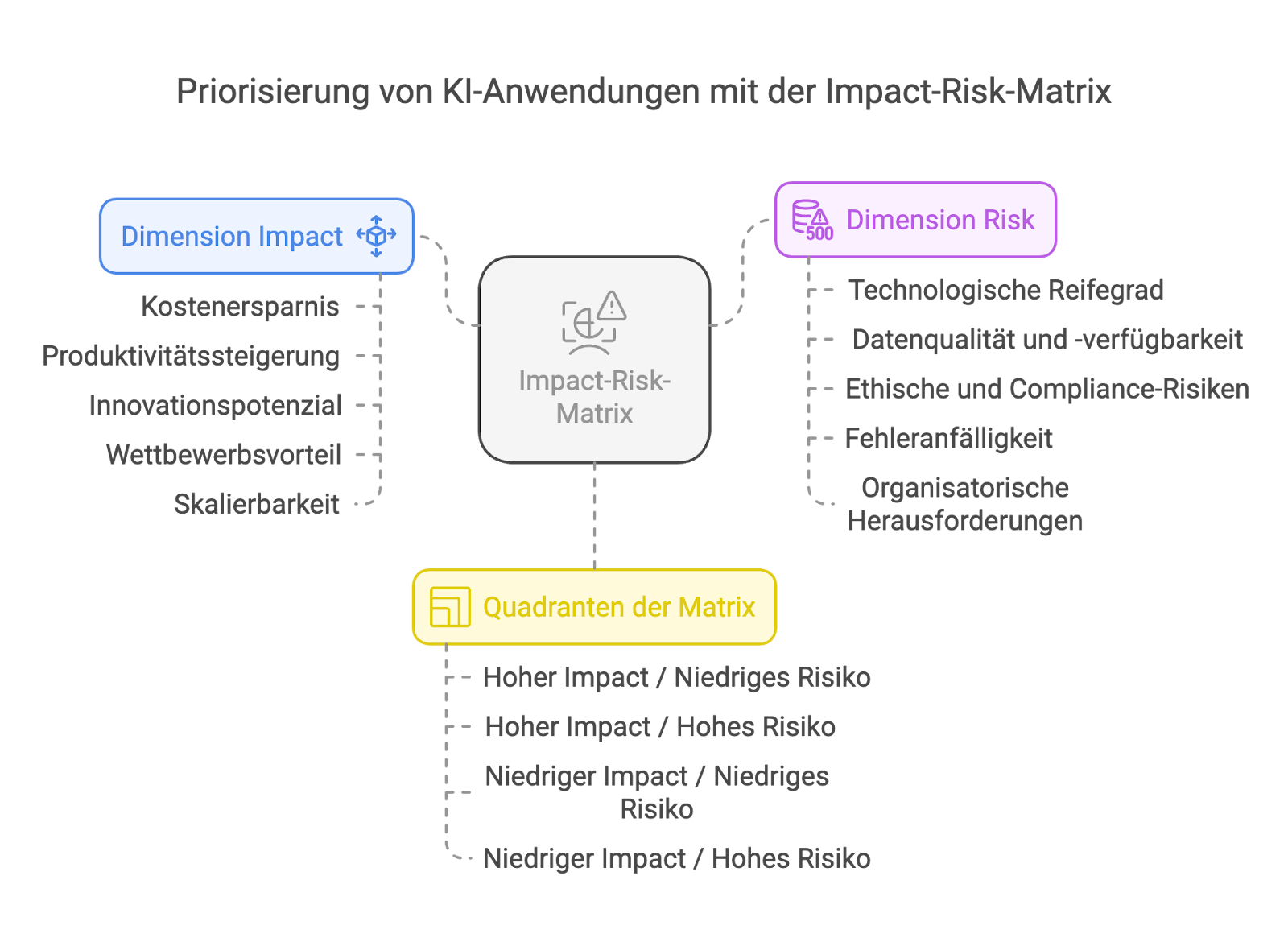

KI-Anwendungen priorisieren mit der Impact-Risk-Matrix: Chancen nutzen, Risiken gezielt steuern

Die Impact-Risk-Matrix ist ein strategisches Instrument und mögliche Use Cases anhand von zwei Dimensionen: Impact (Nutzen/Wert) und Risk (Zuverlässigkeit/Risiko). Ziel ist es, jene Anwendungen zu identifizieren, die den höchsten Mehrwert bei vertretbaren Risiken bieten, sodass Ressourcen gezielt in Projekte mit hohem Potenzial investiert werden können.

Dimension Impact

So wird der potenzielle Nutzen eines Use Cases ermittelt.

Bewertet werden beispielsweise:

- Kostenersparnis: Inwieweit können Kosten durch den Einsatz von KI gesenkt werden?

- Produktivitätssteigerung: Inwieweit werden Geschäftsprozesse effizienter organisiert?

- Innovationspotenzial: Hilft der Use Case, neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsfelder zu entwickeln?

- Wettbewerbsvorteil: Wird durch KI die Marktposition verbessert, z.B. durch personalisierte Kundenansprache oder schnellere Markteinführung?

- Skalierbarkeit: Kann die Lösung auf andere Bereiche des Unternehmens oder auf andere Kunden übertragen werden?

Die Ergebnisse werden in den Kategorien „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“ eingestuft.

Dimension Risk

Diese Dimension bewertet die Herausforderungen und potenziellen Risiken, die mit der Umsetzung des Anwendungsfalls verbunden sind.

Hier fliessen z.B. Faktoren ein, wie:

- Technologische Reifegrad: Handelt es sich um eine stabile und ausgereifte Technologie?

- Datenqualität und -verfügbarkeit: Stehen genügend qualitativ hochwertige Daten zur Verfügung?

- Ethische und Compliance-Risiken: Werden Datenschutzbestimmungen (z.B. DSG, GDPR) eingehalten?

- Fehleranfälligkeit: Wie hoch ist das Risiko, dass die Ergebnisse fehlerhaft oder ungenau sind?

- Organisatorische Herausforderungen: Wie schwierig ist die Integration in bestehende Prozesse und die Unternehmenskultur?

Auch hier erfolgt die Bewertung in „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“.

Quadranten der Matrix

Auf der Grundlage dieser Bewertungen teilt die Matrix die potenziellen Anwendungsfälle in vier Quadranten ein:

- Hoher Impact / Niedriges Risiko (Top-Prioritäten): Projekte, die einen hohen Nutzen bei minimalem Risiko bieten, z. B. die automatisierte Erstellung von Marketinginhalten oder einfache Chatbot-Lösungen.

- Hoher Impact / Hohes Risiko (Strategische Investitionen): Diese Anwendungsfälle haben ein hohes Potenzial, erfordern aber ein umfassendes Risikomanagement, wie z. B. komplexe Kundenservicesysteme oder Prognosemodelle in datenarmen Umgebungen.

- Niedriger Impact / Niedriges Risiko (Quick Wins): Leicht umsetzbare Projekte, z. B. automatisierte interne Textgenerierung, die einen schnellen, wenn auch begrenzten Mehrwert bringen.

- Niedriger Impact / Hohes Risiko (Vermeiden): Anwendungsfälle, die weder einen signifikanten Nutzen noch ein akzeptables Risikoniveau aufweisen, z. B. der Einsatz von KI in Bereichen ohne klare Ziele oder mit unzureichender Datenlage.

Abbildung16: Priorisierung von KI-Anwendungen mit der Impact-Risk-Matrix (eigene Darstellung, Gnocchi)

Beispiel einer Bewertung:

Ein Beispiel ist die automatisierte Erstellung von Inhalten für Marketingkampagnen.

- Impact: Hoch – Inhalte können schnell und in grossen Mengen erstellt werden, was Kosten spart und Wettbewerbsvorteile schafft.

- Risk: Niedrig bis mittel – Die Technologie ist weit entwickelt, allerdings besteht ein Restrisiko von Fehlinformationen.

Dieser Use Case wäre somit im Quadranten „hoher Impact / mittleres Risiko“ einzuordnen, was ein begleitendes Risikomanagement und eine Überprüfung durch Fachexperten (Human in the loop) erfordert.

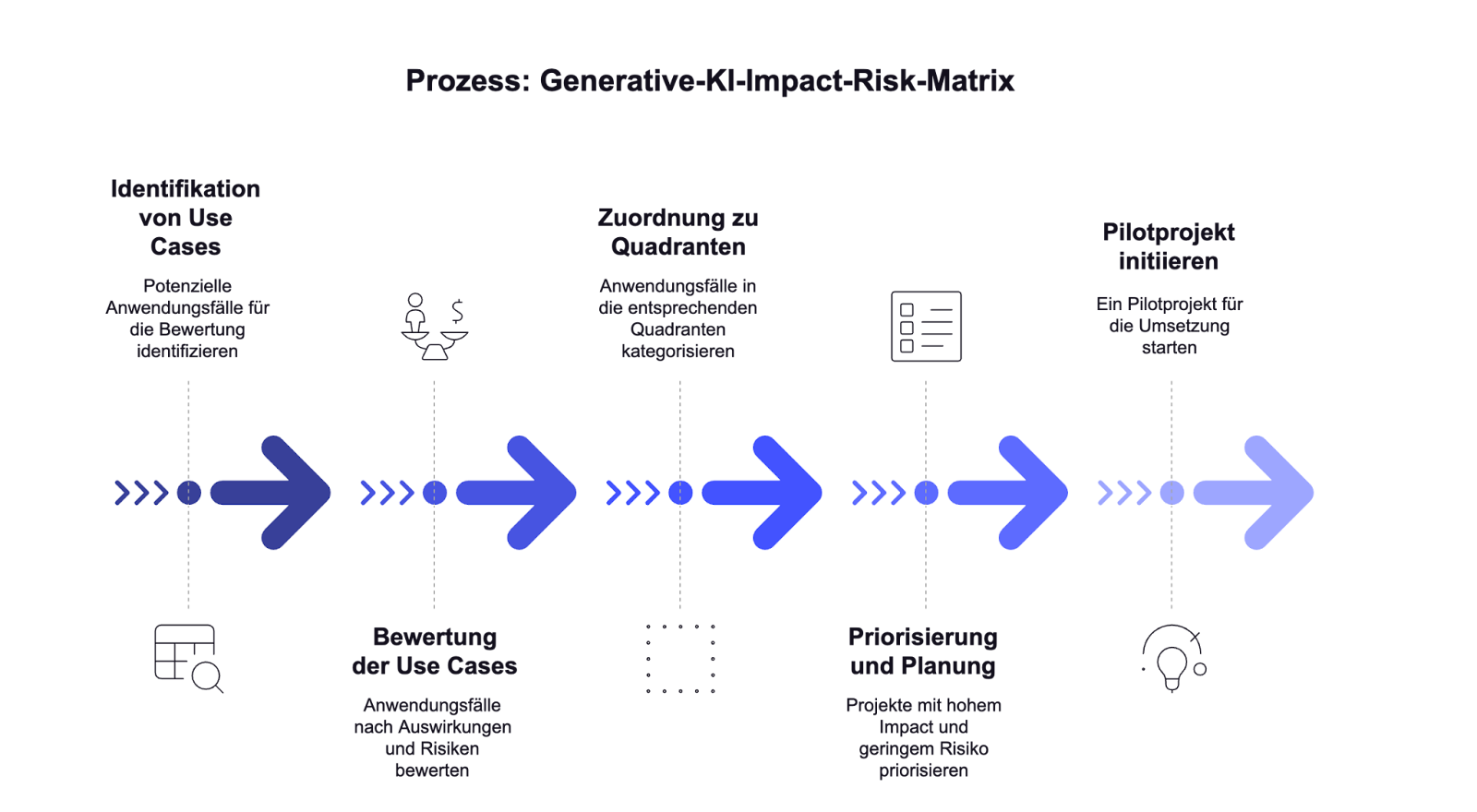

Anwendung der Matrix in der Praxis

Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, sollten KMU folgende Prozessschritte in Betracht ziehen:

- Identifikation von potenziellen Use Cases.

- Bewertung der Use Cases anhand der Dimensionen Impact und Risk.

- Zuordnung der Use Cases zu den entsprechenden Quadranten.

- Priorisierung von Projekten mit hohem Impact und geringem Risiko (Top-Prioritäten) und strategische Planung für Use Cases mit hohem Risiko (Strategische Investitionen).

- Pilotprojekt initiieren

Abbildung17: Prozess: Generative-KI-Impact-Risk-Matrix (eigene Darstellung, Gnocchi)

Diese strukturierte Vorgehensweise ermöglicht es, den Mehrwert der generativen KI klar zu definieren und gleichzeitig die Risiken nicht ausser Acht zu lassen. So erhalten Sie als KMU eine transparente Entscheidungsgrundlage, welche Projekte als Pilotprojekte umgesetzt werden sollen, um den grösstmöglichen Nutzen bei vertretbarem Risiko zu erzielen.

Implementierung von Generativer KI in KMU: Ein praxisorientierter Leitfaden

Die Implementierung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) kann kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) signifikante Wettbewerbsvorteile bringen. Doch wie gelingt der Einstieg? Nachfolgend wird eine strukturierter, schrittweiser Ansatz beschrieben, um generative KI erfolgreich in Unternehmen zu implementieren – von der Pilotierung bis zur Skalierung und internen Wissensvermittlung.

1. Analyse und Zielsetzung

Bevor ein KI-Projekt gestartet wird, sollten Unternehmen ihre spezifischen Herausforderungen und Potenziale identifizieren.

Dazu gehören:

- Identifikation von Anwendungsfällen: In welchen Bereichen kann generative KI einen Mehrwert schaffen? Beispiele: Content-Erstellung, Kundenkommunikation, Automatisierung von internen Prozessen.

- Definition klarer Ziele: Soll die KI Arbeitsprozesse effizienter gestalten, Kosten senken oder neue Geschäftsmodelle eröffnen?

- Bewertung der Machbarkeit: Analyse vorhandener Datenquellen, IT-Infrastruktur und personeller Ressourcen.

Phasen der Implementierung: Das Gartner-Modell

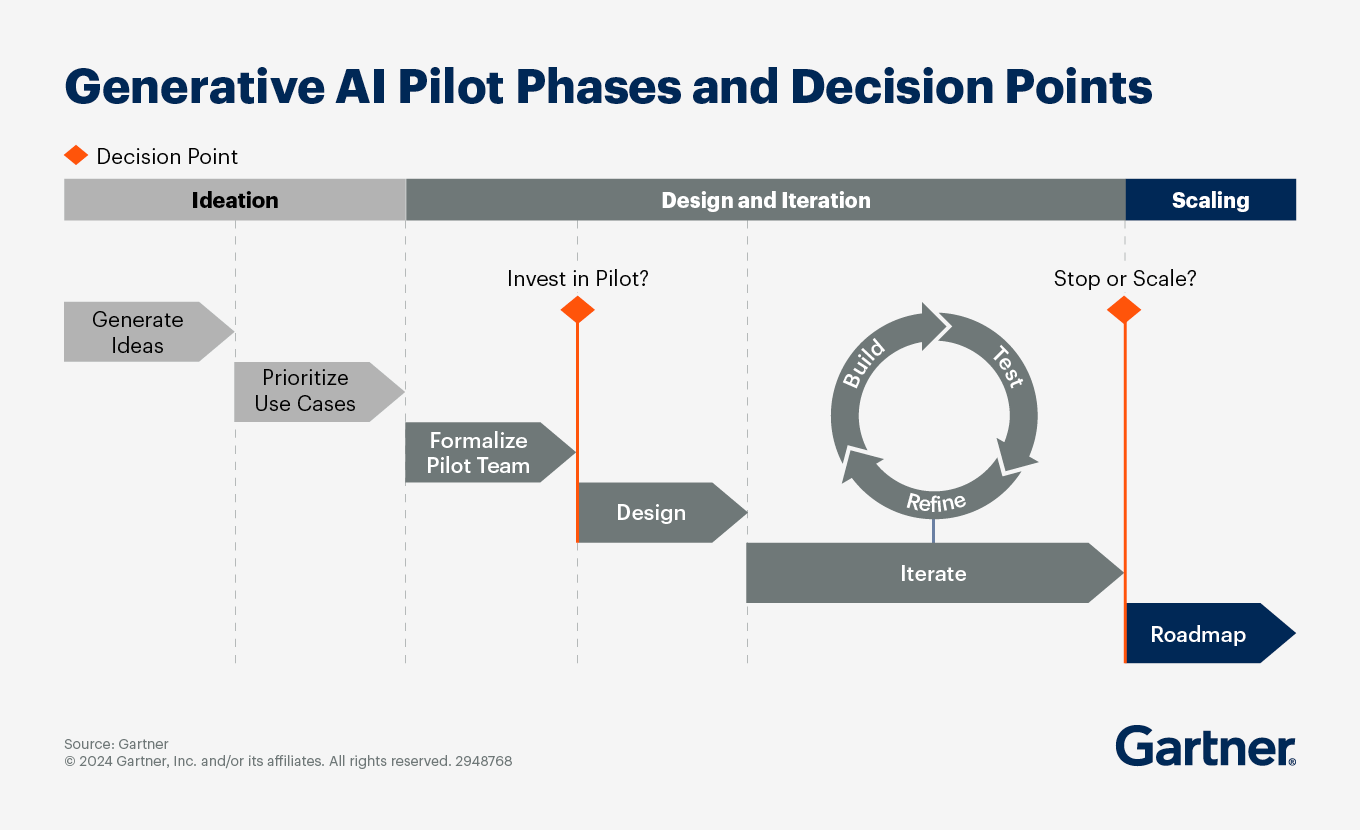

Das "Generative AI Pilot Phases and Decision Points" Modell von Gartner bietet eine strukturierte Vorgehensweise zur Implementierung von KI-Projekten in KMU.

Abbildung18: Generative AI Pilot Phases and Decision Points (Gartner, 2024)

Gemäss (Gartner, 2024) umfassen die 3 Phasen des Implementierungsmodelles:

Ideation (Ideenfindung)

- Generate Ideas: Sammlung und Brainstorming potenzieller KI-Anwendungsfälle und nutzung des Design Thinking Ansatzes.

- Prioritize Use Cases: Identifikation der wertvollsten Anwendungsfälle und Bewertung nach Machbarkeit. Hier kann die «Generative-KI-Impact-Risk Matrix» welches bereits vorgestellt wurde, als Entscheidungsinstrument dienen.

- Formalize Pilot Team: Für die Umsetzung des KI-Pilotprojekts wurde ein eigenes Projektteam gebildet.

Design und Iteration

- Invest in Pilot? Entscheidung darüber, ob das Projekt eine Investition wert ist.

- Design: Einen ersten Prototyp mit klaren Anforderungen und Zielen konzipieren.

- Iterate (Build - Test - Refine): Iterative Optimierung durch Testen, Feedback und Verbesserung des Modells.

Scaling (Skalierung)

- Stop or Scale? Bewertung der Pilotergebnisse und Entscheidung über die weitere Skalierung des Projekts.

- Roadmap: Entwicklung eines Plans für die langfristige Integration der KI-Lösung in das Unternehmen.

Evaluation und Optimierung des Piloten

Nach der Implementierung des Pilotprojekts ist eine iterative Optimierung essenziell:

- Auswertung der Ergebnisse: Wurden die definierten Ziele erreicht?

- Feedback von Nutzern einholen: Mitarbeitende und Kunden, die mit der KI interagieren, sollten ihre Erfahrungen teilen.

- Iterative Anpassungen: Verbesserung der KI-Modelle durch feinjustierte Trainingsdaten und Anpassung der Workflows.

Skalierung der KI-Lösungen im Unternehmen

Sobald das Pilotprojekt erfolgreich läuft, kann die Anwendung auf weitere Bereiche ausgeweitet werden:

- Anpassung und Erweiterung: Anwendung der KI auf neue Prozesse und Abteilungen.

- Integration in bestehende Systeme: Verknüpfung mit ERP-, CRM- und anderen Unternehmenssoftware-Lösungen.

- Schaffung eines datengetriebenen Workflows: KI kann durch bessere Datenqualität und strukturierte Datenhaltung ihre Leistung weiter steigern.

Wissenstransfer und Change Management

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für die nachhaltige Nutzung von generativer KI ist die interne Schulung der Mitarbeitende:

- Workshops und Trainings: Mitarbeitende müssen die Funktionsweise und die möglichen Einsatzgebiete der KI verstehen.

- Aufbau eines KI-Teams: Interne Expert:innen können als Ansprechpersonen für KI-Fragen fungieren.

- Schaffung einer innovationsfreundlichen Unternehmenskultur: Mitarbeitende sollten motiviert werden, mit KI-gestützten Prozessen zu experimentieren.

Langfristige Weiterentwicklung und Monitoring

KI-Projekte sind kein einmaliges Vorhaben, sondern müssen kontinuierlich verbessert werden:

- Regelmässige Erfolgskontrolle: KPIs sollten fortlaufend überwacht werden.

- Erweiterung auf neue KI-Technologien: Entwicklungen wie multimodale KI oder Edge-KI können weitere Optimierungspotenziale bieten.

- Erfahrungen austauschen: Vernetzung mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen kann helfen, Best Practices zu identifizieren.

Die Implementierung generativer KI in KMU erfordert einen strategischen, schrittweisen Ansatz. Durch gezielte Pilotprojekte, iterative Optimierung, Skalierung und den Aufbau interner Kompetenz können Unternehmen das Potenzial der KI effizient ausschöpfen. Entscheidend ist dabei, Mitarbeitende frühzeitig einzubinden und eine offene Innovationskultur zu etablieren.

Fazit und Ausblick: Zentrale Erkenntnisse

Generative KI hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und bietet Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.

Durch den breiten Zugang zu leistungsstarken KI-Modellen wie ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude oder Copilot können Unternehmen ihre Effizienz steigern, kreative Prozesse unterstützen und neue Geschäftsmodelle erschliessen.

Zentrale Erkenntnisse:

- Innovation durch Transformer-Modelle: Mit der Entwicklung der Transformer-Architektur im Jahr 2017 wurde ein Meilenstein gesetzt, der die Grundlage für moderne generative KI bildet. Die Skalierbarkeit und Multimodalität dieser Modelle haben die Anwendungsbereiche massiv erweitert.

- Relevanz für KMU: Besonders in Bereichen wie Marketing, Content-Erstellung, Wissensmanagement und Kundendienst kann Generative KI einen hohen Mehrwert bieten, indem sie Automatisierung und Personalisierung (Overgoor et al., 2019; Peyravi et al., 2020) ermöglicht.

- Chancen und Risiken: Während Generative KI eine erhebliche Produktivitätssteigerung ermöglicht, bestehen auch Herausforderungen wie Fehlinformationen, Automatisierungsrisiken und ethische Fragestellungen. Ein verantwortungsvoller Umgang ist essenziell.

- Strategische Integration: Der Erfolg von KI-Projekten hängt von einer strukturierten Implementierung ab. KMU sollten ihre KI-Einführung schrittweise planen, Pilotprojekte durchführen und bestehende Prozesse iterativ optimieren.

Ausblick: Zukunftstrends in der generativen KI für KMU

Die Entwicklung generativer KI steht erst am Anfang. Für KMU zeichnen sich mehrere Trends ab, die in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen:

1. Aktuelle Trends in der generativen KI

Multimodale KI-Systeme

Moderne generative KI-Modelle integrieren zunehmend mehrere Datentypen (Text, Bild, Audio, Video) innerhalb eines einzigen Modells. Dies ermöglicht multimodale KI-Systeme, die kontextübergreifend arbeiten können – beispielsweise Bildinhalte in Text beschreiben oder umgekehrt (Chui et al., 2023). Ein aktuelles Beispiel ist GPT-4, das sowohl Texteingaben als auch Bilder verstehen und darauf reagieren kann. Multimodale Modelle bieten vielseitige Anwendungsfälle in den Bereichen Marketing, Medien und Gesundheitswesen (Otis et al., 2023).

Personalisierte KI-Agenten für spezifische Branchen

Ein weiterer Trend sind personalisierte KI-Agenten, die für bestimmte Branchen oder Aufgaben trainiert werden. Dabei handelt es sich um fortgeschrittene KI-Systeme, die mit Fachwissen oder firmenspezifischen Daten angereichert werden, um als virtuelle Assistenten oder "Co-Piloten" zu dienen (Rowan et al., 2024). Diese Agenten können komplexe Mehrschritt-Aufgaben nahezu autonom erledigen, anstatt nur einfache Chatbot-Antworten zu liefern.

Hybride Mensch-KI-Zusammenarbeit

Statt KI-Systeme isoliert einzusetzen, setzt sich das Paradigma der hybriden Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI durch. Generative KI wird zunehmend als Assistenz-Tool gesehen, das Mitarbeitende ergänzt, anstatt sie zu ersetzen. Beispielsweise unterstützen KI-Tools im Grafikdesign, indem sie erste Entwürfe generieren, die dann von Menschen überarbeitet werden (Patterson-Waites, 2023).

KI-gestützte Entscheidungsfindung und datengetriebene Strategien

Die wachsenden Fähigkeiten generativer KI verstärken den Trend zu datengetriebenen Entscheidungen. Unternehmen erkennen, dass KI-Modelle nur mit qualitativ hochwertigen, vielfältigen Daten ihr volles Potenzial entfalten (Salesloft, 2024). Generative KI kann beispielsweise grosse Datenbestände zusammenfassen, verständlich aufbereiten und sogar mögliche Handlungsoptionen vorschlagen (Dinlersoz & Goldschlag, 2024).

Regulatorische Entwicklungen und Auswirkungen auf KMU

Mit der rasanten Verbreitung generativer KI ziehen Regulierungsbehörden weltweit nach, um Rahmenbedingungen für den verantwortungsvollen KI-Einsatz zu schaffen. KMU sollten sich mit den neuen Vorschriften vertraut machen, um Compliance-Anforderungen frühzeitig zu erfüllen (Kergroach & Héritier, 2025).

2. Branchenspezifische Entwicklungen

Generative KI entfaltet ihr Potenzial in nahezu allen Wirtschaftszweigen. Besonders profitieren Branchen mit hohem Anteil an Informationsverarbeitung, kreativer Inhalteerstellung oder Kundeninteraktion (Patterson-Waites, 2023). Die folgenden Sektoren sind besonders relevant:

- Marketing und Kreativwirtschaft: Automatisierte Texterstellung, personalisierte Werbeinhalte.

- E-Commerce: KI-basierte Produktempfehlungen, Chatbots zur Kundenberatung.

- Gesundheitswesen: Automatisierte medizinische Berichte, KI-gestützte Diagnostik.

- Softwareentwicklung: KI-gestützte Code-Generierung und Fehleranalyse.

- Finanzwesen: Automatisierte Datenanalyse, Risikomanagement-Modelle.

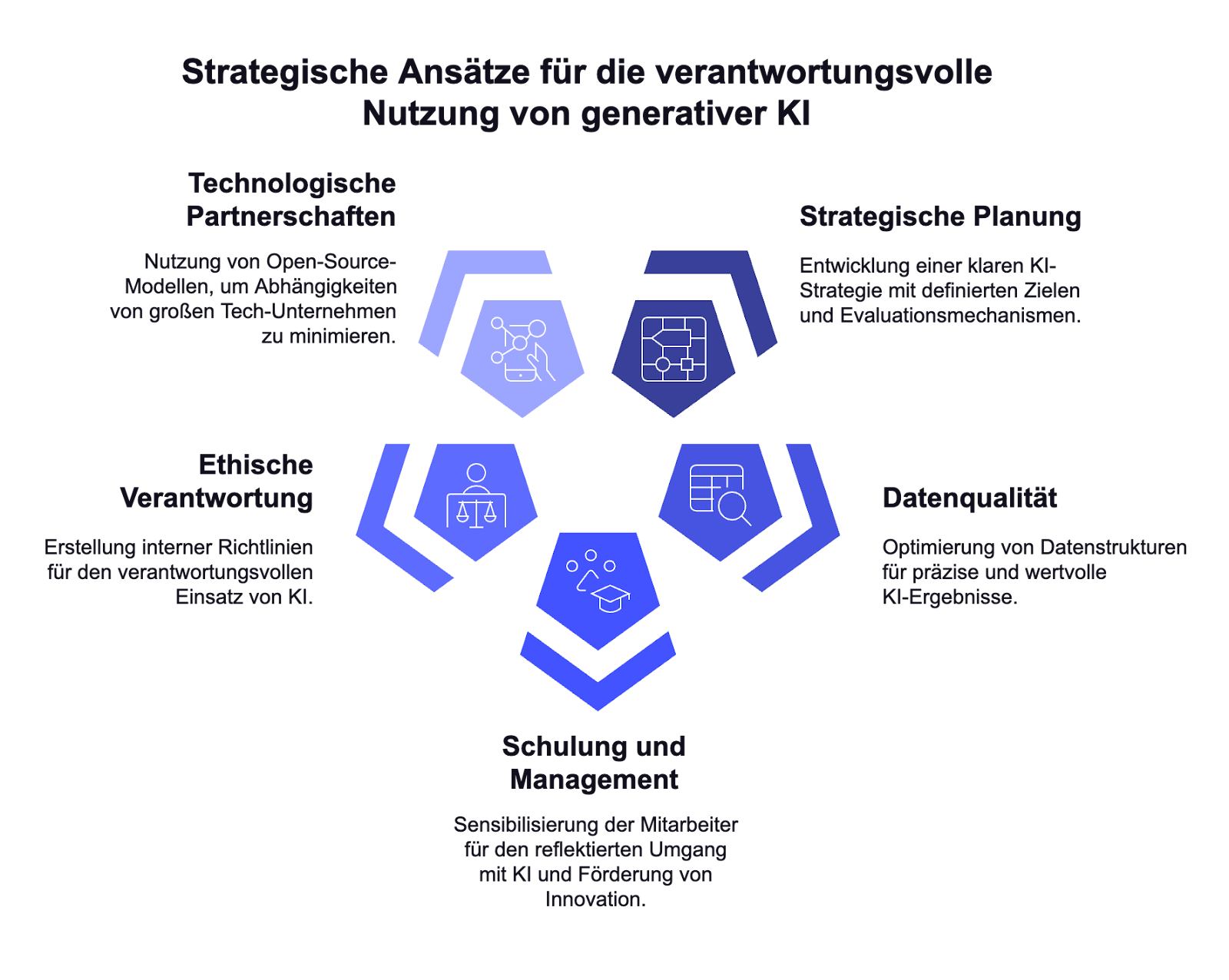

Handlungsaufforderung an Schweizer KMU

Um die Vorteile generativer KI optimal zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu minimieren, sollten KMU proaktiv handeln und ihre Strategie in folgenden Bereichen anpassen:

- Strategische Planung: Entwickeln Sie eine klare KI-Strategie mit definierten Zielen, Pilotprojekten und Evaluationsmechanismen.

- Datenqualität und Infrastruktur: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenstrukturen optimiert sind, um präzise und wertvolle KI-Ergebnisse zu erzielen.

- Schulung und Change Management: Sensibilisieren Sie Mitarbeitende für den reflektierten Umgang mit KI und fördern Sie eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur.

- Ethische Verantwortung: Entwickeln Sie interne Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI und setzen Sie auf Transparenz gegenüber Kunden und Stakeholdern.

- Technologische Partnerschaften: Nutzen Sie Open-Source-Modelle und spezialisierte Anbieter, um Abhängigkeiten von grossen Tech-Konzernen zu minimieren.

Abbildung19: Strategische Ansätze für die verantwortungsvolle Nutzung von generativer KI (eigene Darstellung, Gnocchi)

Schlusswort

Generative KI bietet enorme Chancen für KMU, birgt jedoch auch Herausforderungen. Unternehmen, die frühzeitig in die strategische Nutzung dieser Technologie investieren, können ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und neue Geschäftspotenziale erschliessen. Entscheidend ist ein reflektierter, strukturierter und ethisch verantwortungsvoller Einsatz, der langfristig Mehrwert schafft.

Die Zukunft gehört den Unternehmen, die KI nicht nur nutzen, sondern sie gezielt weiterentwickeln und in ihre Innovationsstrategie integrieren.

Bereit, Ihre Organisation an die KI-Spitze zu führen?

Starten Sie jetzt mit einem kostenlosen Strategiegespräch bei unseren KI-Experten.

Wir konzipieren massgeschneiderte Weiterbildungsformate - von intensiven Workshops bis hin zu strategischen Transformationsprogrammen, die exakt zu Ihrem Unternehmen passen.

Die Realität ist klar: Technologische Disruption kennt keine Pausen. Doch mit professioneller Beratung und durchdachter Umsetzung positionieren Sie Ihr Unternehmen als Marktführer statt Nachzügler in der digitalen Transformation.

Handeln Sie jetzt – der Grundstein für Ihren zukünftigen Markterfolg wird heute gelegt.

Literaturverzeichnis

Chui, M., Hazan, E., Roberts, R., Singla, A., Smaje, K., Sukharevsky, A., Yee, L., & Zemmel, R. (2023, June 14). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. McKin-sey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

Daugherty, P. R., Wilson, H. J., & Narain, K. (2023). Generative AI will enhance—Not erase—Customer service jobs: Companies should start looking now for creative ways to tap the power of human-machine collaboration. Harvard Business Review Digital Articles, 1–8.

DeepSeek-AI, Guo, D., Yang, D., Zhang, H., Song, J., Zhang, R., Xu, R., Zhu, Q., Ma, S., Wang, P., Bi, X., Zhang, X., Yu, X., Wu, Y., Wu, Z. F., Gou, Z., Shao, Z., Li, Z., Gao, Z., … Zhang, Z. (2025). DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning (No. arXiv:2501.12948). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.12948

Dinlersoz, E., & Goldschlag, N. (2024, December 3). Is AI use increasing among small busi-nesses? Research Matters (U.S. Census Bureau). https://www.census.gov/newsroom/blogs/research-matters/2024/12/ai-use-small-businesses.html

Gartner. (28. Februar, 2025). What Generative AI Means for Business. Gartner. https://www.gartner.de/de/insights/generative-ki-fuer-unternehmen

Kergroach, S., & Héritier, J. (11. Februar 2025). The AI race is on: Businesses and regions off the blocks. OECD Cogito.https://oecdcogito.blog/2025/02/11/the-ai-race-is-on-businesses-and-regions-off-the-blocks/

Kurz, S., & Schneider, A. (2024). Künstliche Intelligenz im Marketing: Analyse der Chancen und Hürden für KMU. Transfer: Zeitschrift für Kommunikation & Markenmanagement, 70(4), 45–48.

Liesenfeld, A., Lopez, A., & Dingemanse, M. (2023). Opening up ChatGPT: Tracking openness, transparency, and accountability in instruction-tuned text generators. Proceedings of the 5th In-ternational Conference on Conversational User Interfaces, 1–6. https://doi.org/10.1145/3571884.3604316

Lindebaum, D., & Ramirez, M. F. (2023). Negative resource review: On the essay-writing algo-rithm Essay Genius. Academy of Management Learning & Education, 23(3), 343–345. https://essaygenius.ai/

Luccioni, A. S., Jernite, Y., & Strubell, E. (2024). Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment? https://doi.org/10.1145/3630106.3658542

Martin, A. (2025a). Milestones in Language Model Evolution. figshare. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28513757

Martin, A. (2025b). Next Token Prediction and Probability Computation in Large Language Mod-els. figshare. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28513892

McCartney, A. (23. April 2024). When Not to Use Generative AI. Gartner. https://www.gartner.com/en/articles/when-not-to-use-generative-ai

Mirzadeh, I., Alizadeh, K., Shahrokhi, H., Tuzel, O., Bengio, S., & Farajtabar, M. (2024). GSM-Symbolic: Understanding the Limitations of Mathematical Reasoning in Large Language Models (No. arXiv:2410.05229). arXiv. http://arxiv.org/abs/2410.05229

Moore, M. (2024, September 18). Salesforce CEO: Get ready for agents – The third wave of AI. TechRadar. https://www.techradar.com/pro/salesforce-ceo-get-ready-for-agents-the-third-wave-of-ai

Mosier, K. L., Palmer, E. A., & Degani, A. (1992). Electronic checklists: Implications for decision making. In Proceedings of the Human Factors Society 36th Annual Meeting (pp. 7–11). Human Factors Society.

Mukherjee, A. M. (2023). Artificial intelligence and its relevance in fake news and deepfakes: A perspective. Globsyn Management Journal, 17(1–2), 93–95.

Otis, N. G., Clarke, R., Delecourt, S., Holtz, D., & Koning, R. (2023, December). The uneven impact of generative AI on entrepreneurial performance (HBS Working Paper No. 24-042). Har-vard Business School. https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=65159

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback (No. arXiv:2203.02155). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.02155

Overgoor, G., Chica, M., Rand, W., & Weishampel, A. (2019). Letting the computers take over: Using AI to solve marketing problems. California Management Review, 61(4), 156–185. https://doi.org/10.1177/0008125619859318

Patterson-Waites, A. (2023, July 14). Smaller and mid-sized businesses are fighting for survival. This is how they could prosper. World Economic Forum. https://www.weforum.org/stories/2023/07/digital-transformation-potential-smes/

Peyravi, B., Nekrošienė, J., & Lobanova, L. (2020). Revolutionized technologies for marketing: Theoretical review with focus on artificial intelligence. Business: Theory and Practice, 21(2), 827–834. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12313

Price II, W. N., Kaminski, M. E., & Crootof, R. (2023). Humans in the loop. Vanderbilt Law Re-view, 76(2), 429–510.

Rashmi, Y. P., Shetty, A., Shetty, A. D., Bhandary, R., Shetty, J., Nayak, S., Tantri, K. D., & D’souza, K. J. (2022). Integrating artificial intelligence for knowledge management systems – Synergy among people and technology: A systematic review of the evidence. Ekonomska Istraživanja, 35(1), 7043–7065. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2058976

Rowan, J., Patwari, P., Deb, R., Limbad, B., & Moon, H. R. (2024). Prompting for action: How AI agents are reshaping the future of work. Deloitte AI Institute.

Salesloft. (2024, January 16). Conversational AI marketing trends report. Salesloft. https://www.salesloft.com/resources/guides/conversational-ai-marketing-trends-report

Setiawan, J., & Hendayana, Y. (2024). Analysis of the influence of artificial intelligence on busi-ness innovation (Literature review study). Dinasti International Journal of Digital Business Man-agement, 5(4), 697–702. https://doi.org/10.38035/dijdbm.v5i4.2801

Solaiman, I., Talat, Z., Agnew, W., Ahmad, L., Baker, D., Blodgett, S. L., Chen, C., Daumé III, H., Dodge, J., Duan, I., Evans, E., Friedrich, F., Ghosh, A., Gohar, U., Hooker, S., Jernite, Y., Kalluri, R., Lusoli, A., Leidinger, A., … Subramonian, A. (2024). Evaluating the Social Impact of Genera-tive AI Systems in Systems and Society (No. arXiv:2306.05949). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.05949

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Po-losukhin, I. (2017). Attention Is All You Need (No. arXiv:1706.03762). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762