Schweizer Unternehmen lassen Europa hinter sich: Warum die Eidgenossenschaft zum „Silicon Valley Europas” wird

.png)

Die Schweiz setzt einmal mehr Massstäbe: Mit 85 Prozent KI-Adoption führt die Eidgenossenschaft das europäische Ranking deutlich an und zeigt, wie strategische Innovation zur nationalen Stärke wird. Während andere Länder noch zögern, haben Schweizer Unternehmen längst erkannt: KI ist nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit. Die aktuelle EY-Studie "From Concerns to Confidence: The Workforce's Response to AI" bestätigt, was viele bereits vermuteten – die Schweiz ist zum heimlichen KI-Champion Europas aufgestiegen.

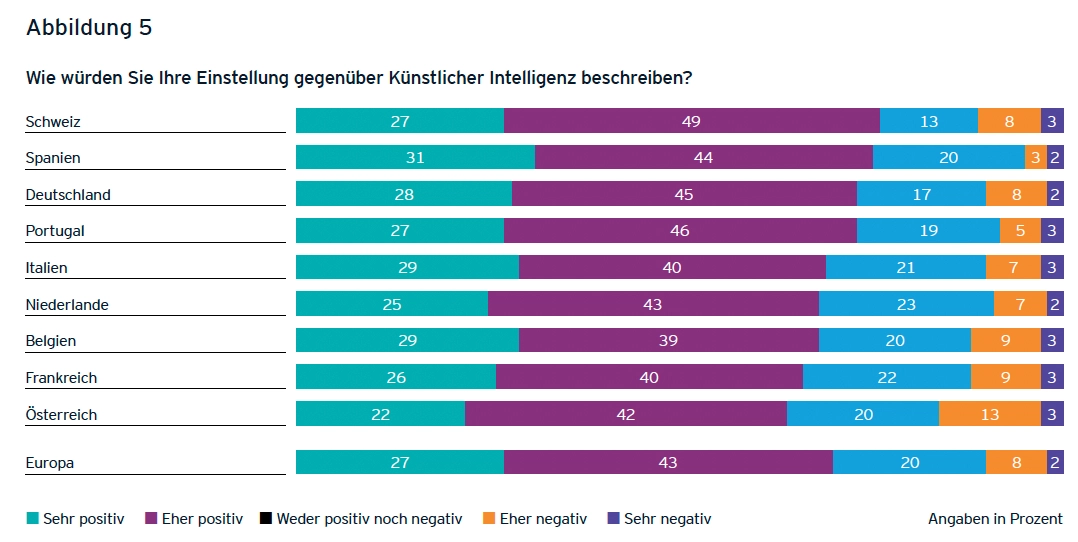

Die EY-Umfrage unter 4.942 Führungskräften und Angestellten aus 21 Branchen in neun europäischen Ländern liefert beeindruckende Zahlen (S. 40):

Während der europäische Durchschnitt bei 78 Prozent KI-Nutzung liegt (S. 8), setzt sich die Schweiz mit 85 Prozent deutlich an die Spitze (S. 9).

Deutschland, oft als Innovationsführer gepriesen, liegt deutlich zurück – ein Weckruf für alle, die die Schweizer Entwicklung bisher unterschätzt haben.

Was macht die Schweiz anders? Die Eidgenossenschaft kombiniert ihre traditionellen Stärken – Präzision, Qualität und strategisches Denken – mit einer bemerkenswert offenen Haltung gegenüber neuen Technologien. Das Ergebnis: Schweizer Unternehmen sind nicht nur KI-Nutzer, sondern KI-Gestalter.

Diese Vorreiterrolle ist kein Zufall. Sie spiegelt die Schweizer DNA wider: methodisch, innovativ und stets einen Schritt voraus. Während andere europäische Märkte noch über KI-Strategien diskutieren, implementieren Schweizer Unternehmen bereits die nächste Generation intelligenter Systeme.

Für Schweizer Führungskräfte bedeutet dies eine einzigartige Chance:

Sie können nicht nur von der weltweiten KI-Revolution profitieren, sondern diese aktiv mitgestalten – und dabei die bewährten Schweizer Tugenden als Wettbewerbsvorteil nutzen.

Auf Basis der Studie habe ich drei Thesen aufgestellt, die ich im Folgenden beleuchten werde.

These 1:

Die Kompetenzlücke wird zum existenziellen Risiko

Die grösste Gefahr liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in der mangelnden Vorbereitung der Belegschaft.

Die Studienergebnisse offenbaren ein gravierendes Problem: Nur 24 Prozent der Befragten sind mit den KI-Schulungsangeboten ihrer Unternehmen zufrieden (S. 29), während 37 Prozent explizit mehr Weiterbildungsmöglichkeiten fordern (S. 29). Diese Diskrepanz zwischen dem rasanten technologischen Fortschritt und der schleppenden Kompetenzentwicklung schafft eine gefährliche Lücke.

Besonders alarmierend: 61 Prozent der Befragten glauben, dass KI ihre Arbeit beeinflussen wird – ein Anstieg von elf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (S. 15). Gleichzeitig zeigen sich 42 Prozent besorgt über diese Entwicklung, wobei Frauen (47 Prozent) stärker betroffen sind als Männer (38 Prozent) (S. 16).

Aktuelle WEF-Prognose zeigt dramatisches Wachstumspotenzial

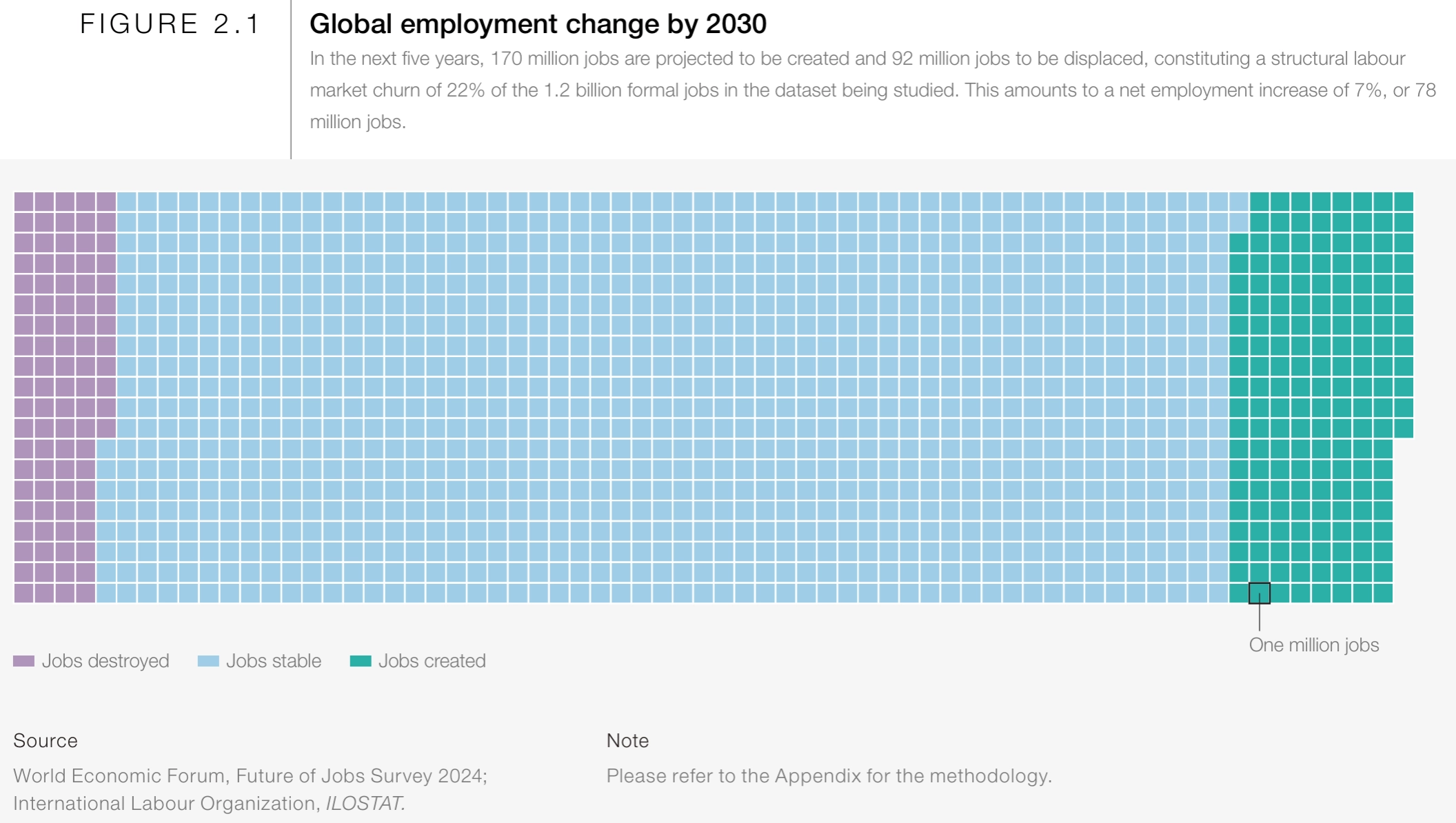

Der neueste "Future of Jobs Report 2025" des World Economic Forum zeichnet ein noch dramatischeres Bild der bevorstehenden Transformation:

Bis 2030 werden voraussichtlich 170 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen, während 92 Millionen Jobs wegfallen.

Dies entspricht einem Netto-Jobwachstum von 78 Millionen Arbeitsplätzen – einem strukturellen Arbeitsmarktumbruch von 22 Prozent aller formellen Jobs weltweit.

Diese Zahlen verdeutlichen: Die Herausforderung liegt nicht im Jobverlust, sondern in der massiven Umqualifizierung von Arbeitskräften. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nicht rechtzeitig auf diese Transformation vorbereiten, werden nicht nur talentierte Fachkräfte verlieren, sondern auch die Chance verpassen, von den 170 Millionen neuen, höherwertigen Arbeitsplätzen zu profitieren.

KI als Schlüsseltreiber der Transformation

Laut WEF-Report sind die Haupttreiber dieser Arbeitsmarktrevolution:

- Technologische Adoption (insbesondere KI und maschinelles Lernen): 41% der Unternehmen erwarten dadurch Stellenwachstum

- Digitale Plattformen und Apps: 35% erwarten Jobcreation

- Big Data Analytics: 29% prognostizieren neue Arbeitsplätze

Gleichzeitig führen veraltete Technologien und manuelle Prozesse zu den grössten Jobverlusten. Dies unterstreicht: Unternehmen müssen jetzt in KI investieren, nicht nur um wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern um überhaupt zu überleben.

Skills-Revolution erfordert sofortiges Handeln

Der WEF-Report identifiziert die wichtigsten Zukunftskompetenzen:

- Analytisches Denken (Top-Priorität für 61% der Unternehmen)

- Künstliche Intelligenz und Big Data (für 46% der Unternehmen prioritär)

- Kreativität (41% sehen dies als entscheidend)

- Resilienz und Flexibilität (39% der Unternehmen)

Besonders beeindruckend: 76 Prozent der Schweizer Befragten haben eine positive Einstellung gegenüber KI – europäischer Spitzenplatz und klares Signal für die Innovationsbereitschaft der Eidgenossenschaft (S. 9). Diese Kombination aus hoher Adoption und positiver Grundhaltung macht die Schweiz zum idealen Standort für KI-Pioniere.

Die EY-Studie bestätigt diese Transformationserwartungen: 74 Prozent der Befragten glauben, dass KI zu einem veränderten Personalbedarf führen wird (S. 16). Besonders betroffen sind administrative Rollen (49 Prozent), aber auch kreative Bereiche (30 Prozent) sehen sich mit Veränderungen konfrontiert (S. 18).

These 2:

Produktivitätssteigerung durch strategische KI-Integration

Unternehmen, die KI strategisch implementieren, erleben bereits heute messbare Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen.

Die Studienergebnisse zeigen eindrucksvoll das transformative Potenzial von KI für Unternehmen, die den Sprung wagen: 56 Prozent der befragten Unternehmen berichten von gestiegenen Gewinnen oder reduzierten Kosten durch KI-Implementierung – ein Anstieg von elf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (S. 24).

Noch beeindruckender sind die Produktivitätszuwächse: 43 Prozent der Befragten sehen Verbesserungen bei der Produktivität durch KI, wobei Männer (48 Prozent) häufiger von Produktivitätsgewinnen berichten als Frauen (39 Prozent) (S. 27).

Demografischer Vorteil durch KI

Deutschland steht vor einer demografischen Herausforderung: Bis 2030 gehen Millionen von Babyboomern in Rente. KI kann diese Lücke nicht nur schliessen, sondern die Produktivität der verbleibenden Arbeitskraft exponentiell steigern. Laut WEF können KI-optimierte Arbeitsplätze die Produktivität um 20-40% steigern.

Diese Zahlen werden durch internationale Studien untermauert. McKinsey Global Institute schätzt, dass KI das globale BIP bis 2030 um bis zu 13 Billionen Dollar steigern könnte – das entspricht einem jährlichen Wachstum von 1,2 Prozent. Für Schweizer Unternehmen, die bereits heute führend sind, bedeutet dies: Sie können überproportional von diesem Wachstum profitieren und ihre Position als Europas KI-Hub weiter ausbauen.

Besonders erfolgreich sind Unternehmen in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation (91 Prozent KI-Adoption), Advanced Manufacturing (90 Prozent) und Energie (90 Prozent) (S. 9). Diese Sektoren zeigen, wie systematische KI-Integration nicht nur die Effizienz steigert, sondern völlig neue Geschäftsmodelle ermöglicht.

These 3:

Die menschenzentrierte KI-Entwicklung schafft höherwertige Arbeitsplätze

KI ersetzt nicht den Menschen, sondern befreit ihn für strategische und kreative Aufgaben.

Entgegen den weit verbreiteten Ängsten zeigt die Realität ein differenzierteres Bild. 65 Prozent der Befragten glauben, dass KI zumindest Teile ihrer Arbeit übernehmen wird, aber nur 16 Prozent erwarten, dass dies in naher Zukunft geschieht (S. 17). Diese zeitliche Verzögerung bietet Unternehmen die Chance, ihre Mitarbeiter proaktiv auf die neuen Anforderungen vorzubereiten.

Investitionsvorsprung als Wettbewerbsvorteil

Der WEF-Report zeigt: Unternehmen, die heute in KI investieren, werden überproportional von den 170 Millionen neuen Jobs profitieren.

Diese neuen Rollen sind typischerweise:

- Höher qualifiziert

- Besser bezahlt

- Zukunftssicherer

- Strategisch wertvoller

Die Studienergebnisse zeigen auch, wo KI den größten Einfluss haben wird: Administrative Rollen (49 Prozent) und Kundenservice (39 Prozent) werden am stärksten von KI-Automatisierung betroffen sein, während Managementaufgaben (17 Prozent) deutlich weniger Veränderungen erwarten (S. 18).

Geschwindigkeitsparadox: Langsame Adoption vs. rasante Entwicklung

Während 78% der Unternehmen planen, KI bis 2030 zu adoptieren, gehen nur 41% davon aus, dass dies zu Jobwachstum führt. Diese Diskrepanz zeigt: Viele Unternehmen unterschätzen das transformative Potenzial von KI und verpassen dadurch Wachstumschancen.

Diese Verschiebung entspricht dem globalen Trend, den das World Economic Forum beschreibt: Routine- und regelbasierte Tätigkeiten werden zunehmend automatisiert, während Aufgaben, die emotionale Intelligenz, Kreativität und strategisches Denken erfordern, an Bedeutung gewinnen. Das WEF identifiziert analytisches Denken, Kreativität und Führungskompetenzen als die gefragtesten Fähigkeiten der Zukunft und prognostiziert, dass diese Entwicklung zu einem massiven Netto-Jobwachstum führen wird.

Für progressive Unternehmen bedeutet dies eine Chance zur Qualitätssteigerung: Mitarbeiter können sich von repetitiven Aufgaben lösen und sich auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren. Dies führt nicht nur zu höherer Produktivität, sondern auch zu grösserer Jobzufriedenheit und stärkerer Mitarbeiterbindung.

Die Regulierung als Treiber: EU AI Act schafft Vertrauen

Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie: 61 Prozent der Befragten erwarten positive Effekte durch den EU AI Act, wobei 17 Prozent sogar sehr positive Ergebnisse erwarten (S. 20). Diese regulatorische Klarheit schafft Vertrauen und ermöglicht es Unternehmen, strategische KI-Investitionen mit größerer Sicherheit zu planen.

Die Befragten sehen den grössten Einfluss des EU AI Acts in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit (47 Prozent), ethische KI-Entwicklung (39 Prozent) sowie Transparenz und Verantwortlichkeit (36 Prozent) (S. 22).

Die Investitionsrealität: Strategische Weitsicht zahlt sich aus

Unternehmen planen erhebliche KI-Investitionen: 17 Prozent beabsichtigen, zwischen ein und fünf Millionen Euro zu investieren (S. 30). Diese Zahlen unterstreichen die strategische Bedeutung, die KI für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen hat.

Erfolgreiche KI-Implementierung erfordert jedoch mehr als nur technische Investitionen. Sie braucht eine ganzheitliche Strategie, die Technologie, Menschen und Prozesse gleichermaßen berücksichtigt.

Die Schweiz als KI-Vorbild: Von der Innovation zur Marktführerschaft

Die Schweizer KI-Erfolgsgeschichte zeigt auch international Wirkung: Während andere europäische Länder noch um Anschluss kämpfen, etabliert sich die Eidgenossenschaft als Referenzstandort für intelligente Technologien. Diese Führungsposition ist das Ergebnis einer durchdachten Strategie, die typisch schweizerische Präzision mit technologischer Innovation verbindet.

Die Schweizer Vorreiterrolle in Europa ist dabei mehr als nur ein statistischer Erfolg – sie spiegelt eine nationale Stärke wider, die internationale Aufmerksamkeit verdient. Während andere Märkte noch zögern, zeigt die Eidgenossenschaft, wie strategische KI-Adoption zum nachhaltigen Wettbewerbsvorteil wird.

Der Weg nach vorn: Von der Reaktion zur Proaktion

Die EY-Studie macht deutlich: Die Unternehmen, die heute strategisch in KI und die Qualifikation ihrer Mitarbeiter investieren, werden die Gewinner von morgen sein. Doch der Handlungsdruck steigt exponentiell.

Sofortmaßnahmen für Führungskräfte:

- Kompetenz-Assessment: Evaluieren Sie systematisch die KI-Readiness Ihrer Organisation

- Strategische Roadmap: Entwickeln Sie eine klare KI-Strategie mit messbaren Zielen

- Mitarbeiterqualifikation: Investieren Sie in maßgeschneiderte Schulungsprogramme

- Change Management: Bereiten Sie Ihre Organisation auf den kulturellen Wandel vor

- Governance-Framework: Etablieren Sie klare Richtlinien für den verantwortungsvollen KI-Einsatz

Der Wettlauf um die Zukunft hat begonnen

Die Botschaft der EY-Studie ist eindeutig: KI ist nicht mehr nur ein technisches Werkzeug, sondern ein strategischer Imperativ. Unternehmen, die jetzt handeln, können sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern. Diejenigen, die zögern, riskieren den Anschluss an eine sich rasant verändernde Wirtschaftswelt.

Die Transformation von der KI-Verunsicherung hin zu strategischer Zuversicht erfordert mehr als nur technische Expertise – sie braucht eine durchdachte Herangehensweise, die Menschen und Technologie in Einklang bringt.

Bereit für die KI-Transformation? Wir begleiten Sie auf diesem Weg.

Die Erkenntnisse der EY-Studie und des aktuellen WEF-Reports zeigen: Der Zeitpunkt für strategisches Handeln ist jetzt. Bei Gnocchi and Friends verstehen wir die Komplexität der digitalen Transformation und die spezifischen Herausforderungen, vor denen Führungskräfte heute stehen.

Unsere Expertise umfasst:

- Entwicklung maßgeschneiderter KI-Strategien

- Aufbau von KI-Kompetenzen in Ihrem Team

- Implementierung von Governance-Frameworks

- Change Management für die digitale Transformation

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre KI-Zukunft gestalten.

Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Gespräch mit unseren Experten. Gemeinsam entwickeln wir eine kompakte Tagesschulung oder ein umfassendes Qualifikationsprogramm, das genau auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist.

Denn eines ist sicher: Die KI-Revolution wartet nicht. Aber mit der richtigen Strategie und Begleitung können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen nicht nur mithalten, sondern die Transformation anführen kann.

Kontaktieren Sie uns noch heute – Ihre Wettbewerbsfähigkeit von morgen entscheidet sich heute.

Quellen:

- EY European AI Barometer 2025: "From Concerns to Confidence: The Workforce's Response to AI"

https://www.ey.com/en_ch/functional/forms/download/ey-european-ai-barometer-2025 - World Economic Forum: "Future of Jobs Report 2025"

https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/